2026年1月17日 19:25

大学時代の友達・先輩との再会。

いわゆる大企業。

それぞれの道で、頑張っています。

大手・損害保険会社

大手・金融サービス会社

大手・飲料メーカー

大手・総合保険会社

大手・損害保険会社から、実家の老舗の後継者へ

そして、ボク。

合計6人の会合。

知らない世界、

名だたる大手企業の話は、本当に面白くて、興味深い。

有名企業で、頑張ってきて、

50を過ぎたオッさん達が、共通で盛り上がる話題は、この3つでした。

1「役定(やくてい)」

2「パワハラ・セクハラ」

3「女性管理職」

経験がないから、興味津々。。

備忘録として、

順に、書き留めておきます。

2026年1月10日 19:53

前回ブログの最終文章からの続きです。

////

アホな子は、

目先の甘い求人広告(年収○○万円!年間休日○○日)に、惹かれて、

それに、申し込んでしまう。良い条件を探す。

でも、それは、

結局「資本主義」の食い物にされて、

使い捨てにされるだけである。

それよりも、今の境遇で、

まず、

「自分という会社を経営すること」

製品(得意技)を作ること、

市場に出して、ライバルよりも、売れるようにする。

自分以外からの情報を入手、勉強して、先を読み、製品を磨き、

仲間と協働する、利益を出す=貯蓄をする。

利益は、投資に回して、再生産する。

人並み以上=1000万円以上の収入を得るためには、

「決算書と現場」が、結びついてわかること。

良化させる方法を身につけること

誰かから提示される「休みや給与」の条件に、右往左往せず、

ちゃんと上記をやっておけば、

どんな「資本主義」が襲いかかってきても、

間違いなく、生き残る。

2026年1月4日 20:11

意図せぬところで「資本」に飲み込まれて、

その「犠牲者」になる可能性がある。

そんなことが、多くなってゆくであろう、これからの日本。

どうしてゆけば良いか?

生きている人、すべての人が経営者になる。

それが、「資本主義」を感じたから、

新旧の「資本」に関する名著を読んでみた、私の結論です。

社長だけが、経営者ではない。

独立して経営者になれ、とも言わない。

従業員でありながらも、自分が自分の経営。をしてゆかなければならない。

そうゆうことです。

「自分が自分の経営者となる」

具体的には、こんなイメージです。

・より給料=売上が上がるよう、売れる商品=得意技を持つ。

・その「技」が、誰かに必要とされる=「売れる」よう、他の人間よりも価値を高める。

・収入の何割かを、さらに給料が上がるための投資にまわし、さらに成長できる素地を作る。

・四六時中、仕事の価値を上げること、自分=ある機能を果たす商品として、生活をする。

・貯金をする=利益を残す。借入れやローンに甘えない。

最低でも1年、収入ゼロでも生きれる程度は。

・他からの情報に敏感になる。先見性を磨く。本、ニュース、業界の繁盛店を体験する。

・仲間と共に、連携して仕事を行う。

・自分の技や思考の継承者。自分がいなくても、職場がまわる人間を3人以上育てる。

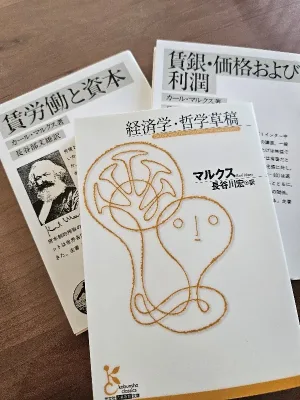

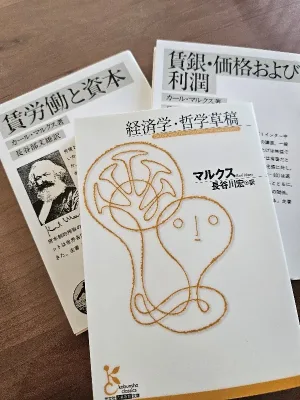

資本について「これを読んだほうが良い!」と言われて、読んだ書籍。

聞いたこともない、

難しい言葉で表現されていて、

読み方、解釈も、いろいろだけれども・・・

私の結論は、

「一人ひとり全員が、経営者になれば良い」ということ。

この感想を述べると、

大師匠が、これまでにないほど、評価してくれました。

なので、

たぶん、間違っていないです・笑

また、上記のことができる、志ある人は、

「本物の経営者としての能力」を身につけておけば、

資本が猛威をふるっても、一生、食べるに困らず、

大きなチャンスが巡ってきます。

つまり、

「決算書が読める、その数字を作るため、現場を変えることができる」

決算書の数字と現場で行っていることが、

リアルにつながっていて、

それを良化させてゆく動きができる人。

高学歴でなくても、有名上場企業に就職していなくても、

年収1000万円以上をとれる近道は、これからは、これに尽きると思います。

企業の買収案件が、

もっと増えてゆきます。

この人材が不足してきます。必要とされます。

2026年1月3日 19:15

「昨年は、どんな1年でしたか?」と問われると、こうお答えします。

「これまでの人生のなかで、最も【資本主義】を感じた年でした」

これから、

もっと感じることになるであろう、

そのはじまりではないか?と思っています。

新年、あけまして、おめでとうございます。

資本主義とは、その名の通り「資本」=「お金」を、

個人や集団の考えや行動の原則としていること。

一般的で、身近な資本主義。といえば、

まず、仕事と給料=お客様からいただいたお金の一部が給料となること。

需給のバランスによる価格変動(お米、野菜、季節料金等)、

サブスク(固定収入)、

セルフレジ(効率化)、

ネットに出てくる広告(無料、時間消費の収益化)、

新商品と廃番品(価値の競争)、

時給・給料の格差(これも、需給バランス)、

高級時計&高級車と普通品(欲望)・・・等々があります。

私の普段の仕事、クライアント先を勝たせること。は、

まさに「資本主義」真っ只中です。

昨年、これまで以上に「資本主義」を感じたこと、

私のまわりに起こった出来事を列挙してみます。

1)まず、出張で泊まるホテルの料金高騰。

それに、海外での買い物、飲食代金の高額化。

「円=日本」の弱さを、つくづく、本当に、情けなく思う。

2)レトロな「いい感じ」のお店、建物、路地が、なくなってゆく。

再開発である。そのあとキレイな巨大ビルができる。

雑多な前のほうが良かったのになあ。。「資本主義」に、そうゆう情緒はない。

3)ご支援先を含む周辺で、

大資本に「買収される」案件が、増えました。何度か間近で関わりました。

こちらが「買収する」という話の数十倍、数百倍の規模感です。

これまで戦ってきた競合店が、大資本に買収され、今度は、戦う相手が変わる。ということは日常茶飯事です。

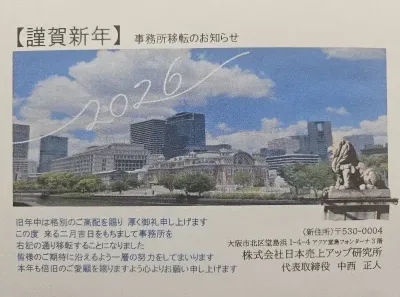

4)当社が居を構えていた大阪・北浜のビルは、

オーナー企業の意向で、売却されることになり、事務所の退去&移転を余儀なくされました。

さようなら。ライオン橋、中の島公会堂、バラ園、大阪証券取引所。。。

5)「ファウンドリー」というお気に入りのケーキ屋さん、

(百貨店にも入っていて、行列もできる人気店、という認識でした)が、

昨年の秋、全店舗一斉閉店。

大丈夫なのか?何が起こった?と、心配して、調べてみましたが、

実は「グラマシーニューヨーク」や「オードリー」「タルティン」という「作られた」ブランドを展開する、プレジィールという会社(100年前は米穀商、製麺製粉業からの転進)の1ブランドでした。

※グラマシー・・・は、恥ずかしながら・・・

「有名な店舗が出店してきたもの」思っていました。

壮大な虚構(嘘)と経済合理性の優先。資本主義である。

この「高さ」と「ボリューム感」、

果実とクリームのバランスの良さに魅了されておりましたが。

さて、こうゆう資本主義を、どうやって生きてゆくか?

(つづく)

2025年12月28日 19:52

一昨年、音楽界の巨匠。

フォークの谷村新司。クラシックの坂本龍一。

お亡くなりになり、私の「レクイエム・シリーズ」に書き留めておきました。

今年は、スポーツ界の各分野の巨星が3名、お亡くなりになりました。

・ゴルフのジャンボ尾崎

・野球の長嶋茂雄

・サッカーの釜本邦茂

成績や記録はもちろん、記憶に残る天才肌の人物でした。

このレクイエムコーナーは、

故人に対しての賞賛だけを行うものではない。

教訓、学びを得て、前に進むものである。

私は「軍団」を名乗る人、形成する人、それに属する人、群がる人、

チヤホヤする人に、どうも違和感がある。

ジャンボ軍団、たけし軍団、和田アキ子飲み会、

島田紳助ヘキサゴン・ファミリー、

小沢ガールズに、小泉チルドレン、安部派・・・

なぜ、私が、違和感を感じるのか。改めて考えをまとめておきたい。

(嫌い、というほどのことではない。が、自分は作りたくも、入りたくもない。

もし自分の子供が、そうゆうものを、作ろうとか、入ろうとかしたら、絶対やめとけ、距離を置け。とアドバイスする、そうゆう存在である)

「軍団」トップに立つ人は、前に名前がついた時点で、

それ以上の成長をしようとしない傾向にある点。

徒党を組んで、お山の大将となった人物が、さらなる高みを目指し、

他者に乞い、教えを受け、成長する。という可能性は、限りなく少ない。

結果として、所属メンバーの自立が頭打ちとなる。という点にあります。

ジャンボ尾崎は、全盛時、日本で負けなし。

でも、世界に出ると、まったく話になりませんでした。

田舎者的「軍団」志向でなければ、もっと外に目が向かい切磋琢磨すれば・・・

世界でも勝てていたのではないか?と、感じるのです。

軍団内では、社会と隔離された中で評価がなされる。

本人の自主的な思考回路が停止しやすい。

個人の好き嫌いによる評価が起こる。長期的に依存関係で自立しない。

集団意識による問題も起こりやすい

(実際、こうして並べると、起こしていることが多い)

トップに気に入られるかどうか、忠誠心が基準の多くを占める。

常識や反対意見は、裏切りとみなされる。

独自ルール、責任所在が不明確。という点が、その温床である。

能力主義・開放性・個人の自由と自立を重んじる感覚との衝突が「違和感」の正体である。

ジャンボ尾崎=尾崎将司は、元野球選手。

四国・徳島の辺境の地から、海南高校で勝ち上がり、甲子園でも優勝を果たす。

(※公立高校の初出場・甲子園優勝=通算勝率10割は、

原辰徳の父・原貢監督が作り上げた三池工業と、

尾崎の海南高校だけである。選手としていかに逸材であったかの証明である)

高卒で西鉄ライオンズに入団し、将来を嘱望されるも、

同期に超高校級の池永正明がいて、プロの面々と対峙し、限界を感じ、

4年目でゴルフ界へ転向して、大成功を収める。

安心して「一番でいられる場所」を作りたかったのかもしれない。

「軍団」を作りたい人間は、一見、豪快に見える。

が、本質的には、精神がタフでなく、寂しがり屋な面がある。