2024年6月9日 20:29

生物シリーズ第二弾。プラネットアースより。

モンゴルの平原に生息するサイガという牛の一種。

こんなに面白く、可愛い顔をしているけど、、

メスとエサ場を巡って、

凄まじい勢いでオス同士が戦う。草食獣とは思えない。

オスは、戦いに負けると、

すべてを奪われる。子孫を残せない。

サイガに限らず、多数の生物がそうなっている。

強いオスだけが、子孫を残せる。

人間は、その点、恵まれている。

武闘力以外の要素でも、子孫を残せるからだ。

オスはつらいよ。

男はつらいよ。。

https://cleaning-keiei.com/nakanishi/2019/12/21/

以前、サラブレッドの章でも書きました通りです。

走らないオス、馬肉になるのみ。

オスどもよ、

ちゃんと、稼ごう。仕事しよう!

2024年4月13日 20:17

どうでも良い事の中に、ヒントがある。

時々、このブログにあらわれる、何、食べたシリーズ。

こちらは、通りがかりに、ふと入ってみたお店。

何と・・・「天ぷら」と「刺身」を同時に、丼のうえに乗せるという「暴挙」?

よくばり丼・1200円

定食として、別皿でセットされるのは、

上級ランチとして、広く認知されるところでありますが。

歌手で言えば、矢沢永吉と松山千春を、

デュエットさせた、というようなものである。

そして、

注目すべきは、この「よくばり」の下にある。

野菜天丼480円。

腹ペコで、お金に余裕のない学生君のためのメニューが、ちゃんと存在しているのです。

かっこつけてない、チャラくない、

お客様に密着して、

地道に積み上げるこのお店の姿勢が見て取れます。

裏面は、こうなっています。

2024年3月17日 21:07

10年以上前から、大学生の就職したい業界に

「コンサルティング業界」が、ベスト10入りしている。

ある大学生向け就活サイトより、最新の人気業界。

1位:IT・ソフトウェア・情報処理

2位:広告・出版・マスコミ

3位:食品メーカー

4位:商社(総合)

5位:人材

6位:コンサル

7位:金融

8位:サービス

9位:商社(専門)

10位:官公庁・公社・団体

今、本屋さんに行けば「コンサルタントになるための本」が、各種ずらりと、売られている。

ササーッと、読んでみました。

良いことが書いてあって、今の自分も改めて参考になる・・という内容でした。

が、どの本にも、最も大事なことが抜けている!

これじゃ、普通のコンサルタント止まりだね。

1994年、就職活動していた当時、

コンサルティング業界なんて、自分で探さなきゃ、どこも求人募集していない・・そうゆう業界だった。

学生なんか使い物にならない、中途採用、専門経験者でないとダメ。という会社が多数でした。

新卒から約30年、この道でやってきたおじさんが、

コンサルタントにとって、一番大切ことを、教えて進ぜようー。

おじさんの本を買って、読んでね、

自分なりの答えと仮説を持ってきたら=本気なら教えます。

2024年3月2日 21:17

今回も、映画より、

私が気になった名言シリーズ・・・・

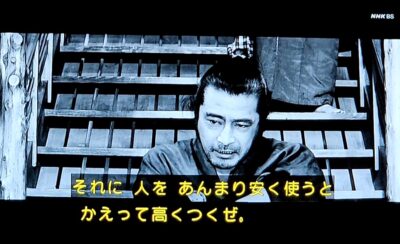

黒澤明の映画「用心棒」より。三船敏郎扮する用心棒の言葉。

「人をあんまり安く使うと、かえって、高くつくもんだぜ」

経営者の役員報酬の比率って、

どのくらいが最適なものでしょうかね?

幹部や正社員さんの年収と比較して。

仕事内容と比較して。

もちろん、年商規模や利益率にもよるのでしょうが。

私は「用心棒」役として、

その割合、比較数字が、適正な経営者さんと、

きちんとお付き合いがしたい、

また、そうでなければ、これからの時代、不倒の会社は作れない。

かえって、高くつくぜ!

覚えておきましょう。

2024年2月24日 21:06

京都大学と吉田寮は「プロレス」している。

「トムとジェリー」のようなものである。

↑↑夢のない現実主義者の私が大好き、数少ないアニメである。

(仲良くケンカしな♪)ということである。

つまりは、

文春と松本も「プロレスのようにやってほしい」ということが、言いたい。

結局、共存共栄なのである。

どちらかが、倒れるまでやっちゃダメなわけで。

「生きる道」を残しつつ、

双方で「作品」「歴史」を作れば良い。

コンサルティングにおける私の得意分野である「競合店との戦い」

その特長のひとつは、

こうゆう「プロレス要素イメージ」も、頭にいれながら、行っていることにある。

100%以上、120%のパワーを注いで、

「クライアントが勝つこと、生き残ること、売上・利益が上がること」

そのためには「競合店からお客様を奪い取ること」を至上命題として、

生々しく、シリアスで、現実味あふれる支援している。

しかし、さらに、その上に「30%くらいの足し算」で、

競合店との「闘争」を、

プロレスや、トムとジェリーのように、コミカルにも考えながら、施策を考える。

徹底的に自らの存在をかけてトコトンやる!! でも、そのなかに、

自社と競合他社が入り乱れて「市場」という「作品」を、共に作り上げていることを、

俯瞰して考える。

プロレスや、スポーツなどで、全力の戦いを観たお客様が、盛り上がって喜んでくれているのと同じように、

消費者が、同業者同士の真剣な戦いを見て、盛り上がってくれることを、視野に入れる。

(おおー、やってるなー。どっちを応援しようか・・・)

そのなかで、私のクライアントを応援してもらえるように。

それを足し算して、戦いを進める。

(お、ライバルはそうきたかー。そうすると、次は、こうなるな。。)

それを見た観客(消費者)は、こうゆうイメージを持って動くから。。

なんてことを、やっている。

商売における、勝ち負けは、お客様の支持の獲得。

=お金を払っても良い。と思われるかどうか、なのである。

・・・・

小学生、中学生のとき、

発狂したように必死で本気でケンカするヤツを、周りのみんなは支持しない。

勝っても、負けても、引き分けでも、

可愛げのあるヤツ、優しさのあるヤツ、筋の通っているヤツ、戦い方に優れているヤツ。卑怯ではなかったヤツが、

長い学校生活のなかで、みんなに好かれていた。

そうでないヤツは、長期的に見れば、支持が集まらない。

法人だって、そうゆう感じである。