2024年6月22日 19:57

生物と人間シリーズ。今回は、ここでラスト。

テッポウウオ。

ご存知ですよね。

口からピュー!っと水を出して、

葉っぱにいる虫を撃墜して、水面に落ちたところを食べる魚です。

テッポウウオの敵は、

テッポウウオである。

撃ち落としたエサを、横取りして奪うヤツがいるのである。

何とも、まあ汚い、卑怯なヤツがいるものである。

自分はテッポウを使わず、ジーーッと待ってて、落ちたエサを奪う。。

人間社会と似ているではないか。

成功した人の成果物をパクり、

一切、義理立てすることもなく、横取りするヤツがいる。

人間には、「恥じること」「プライド」「義理」というものがある(はずだ)

魚類に、それはない。

ただ、食べたいだけだ。

「人間・魚類」にも、それがない。

ただ、金が欲しいだけだ。

分類上、人間のカタチをしているが、頭と心は、魚類。横取りウオ。

テッポウ撃ち。つまり技術が、上手いだけでは、生きてゆけない。

それが、テッポウウオの世界であり、人間の世界でもある。

生きるもの共通の原理原則である。

そのため、テッポウウオは、

自分でジャンプする術も身につけるようになった。

獲物の虫までジャンプして、直接、自分の口に入れるのである。

横取り野郎に、対抗するために、

進化しているのです。

こうなると、テッポウウオじゃなく、トビウオですよね。

この「進化」を見習おうではないか。

相手がそうくるなら、自分はこうする!と。

生物の生態には、たくさんの教訓があふれている。

人間が、生物として有する本能的なこと。

人間が、人間である所以=理性的なこと。

どちらも大切なことである。

2024年6月16日 20:45

見た目が良い。

歌が上手い。踊りが上手い。

着飾っている。

前述のブログの「鳥」のような男。

外見重視のナルシスト。嘘つきで、リスク好き。。

節操なく沢山の女性(メス)に手を出すダメな男(オス)がいる。

なぜだか、

女性は、そうゆう男に、好き好んで、寄って行く。

(そこ、行ったら、そうなる=騙される、悲惨な目にあう、わかってるやんーーー)

という男のところに、行ってしまうのである。

それは、なぜか?

生物学的に、解明されている。

その理由は、その女性ご本人=自分自身の趣味や好みの問題でなく、

「自分の子供」のことを考えての「生物としての本能的行動」なのである。

生物が生きる第一義的な目的は、

自分の子孫を残すことにある。

カマキリのオスは、出産前のメスの栄養となるため、

文句を言わず食べられてしまう。それほど子孫の繁栄が優先される。

世の女性は、

自分のDNAを含んだ子供が「子孫を残せる」ように。

たくさん繁殖してゆくことができるように。

「ダメ男」の繁殖力に優れた血(DNA)を取り込もうとしている。

自分の子供が、モテる=たくさんの子孫を残せるだろう。。と。

これが、節操ない外見重視のダメ男に、騙される、

幸せになれない。と、わかっていても、

騙されに行ってしまう女性の生物学的な本質本能なのである。

では、

見た目ダメ。

踊りダメ。歌も音楽もダメ。

お洒落もダメ。。

そうゆう男は、どうすればモテるようになるのか?

答えは、シンプルで

女性が「自分の子供が、子孫を残せそうな遺伝子を持っている」

と、感じる、思える、男になることである。

顔がいいとか、

スタイルがいいとか、運動神経がいいとか、センスがいいとか。

そうゆうことは、

親からもらった「遺伝子=DNA」のおかげである。いわば、偶然である。

10代までは、それで生きている。

20代以降は、

10代~現在までで培った自分の努力によって、生きる。

他のオスと比較して、

誰にも負けない「何か」を見つけて、伸ばすことである。

その努力を積み重ねることである。

その真摯に努力を積み重ねるということ自体を

「自分の子供が、子孫を残すためには、必要な遺伝子」と評価してくれる女性がいる。

誠実であることを評価してくれる女性がいる。

相手=女性を選ぶときには、

生物本来の「本能」がベースにありながらも、

人間が人間である理由=「理性と知性」のある女性を選ぶことである。

本能だけ=人間以外の生物と同じところでオスを選んでしまう

おバカちゃんを相手にしてはいけない。

・・・・・

ああ、、こうゆうことを、

思春期を迎えるとき、論理的に教えてくれる大人がいたらなあ。

「モテない」「フラれた」「思い通りいかない」と、

卑下したり、悩んだりする量も軽減されただろうになあー。

2024年6月15日 19:51

生物シリーズ第三弾

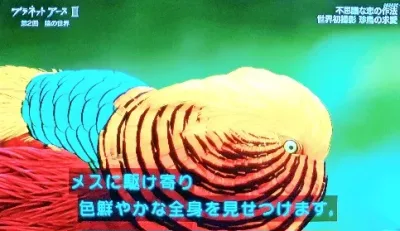

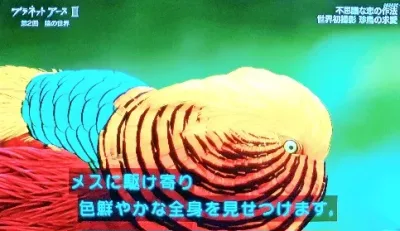

この鳥、キンケイ。

中国~ミャンマーに生息している。

メスの気を引くために、

色を見せつけ、声を上げ、ダンスを踊る。

・音を出すこと(歌を歌う。楽器を演奏する)

・踊ること。

・着飾ること。

この3つは、

最も原始的に、本能に訴えかける。

しかも、世界共通。最強のコミュニケーション手段である。

文章や言葉という人間独自の要素よりも、

こちらのほうが、先にある、本来的である。

アイドルやTikTok等は、そうゆうことである。

異性を意識し始めた若者も、そうゆうことである。

麻原彰晃の選挙活動も、そうゆうことである。

本能に訴えるマーケティングに活用できる。

ただ、活用することはあっても、

この本質は見失わず、

自分は騙されないように。

意図的に、躍らせることはあっても、

無意識に、踊らされることのないように。

2024年6月8日 20:22

この水飲み場に、

ワニが、隠れている。

待ち伏せ作戦は、

最も効率が良く獲物(お金)を集めることができる手段である。

シカが、水を飲みに来る。

↑ワニの存在を、いち早く察知して、逃げるシカがいる(右から2頭目)

それにつられて、逃げるシカがいる。

↑たくさん水を飲みたい!と、

池の真ん中にすすんでいたシカが

ワニの食糧となる。

美味しいところには、

同じ分だけの危険も潜んでいる。

美味しさのど真ん中で、夢中になっていると、破滅を招く。

いつでも、サッと逃げれるような位置取りを。

美味しさを享受しながらも、注意を払っておく。

そうでなければ、全てを失う。

シカも、ワニも、ヒトも、

みな、同じである。

2024年6月2日 19:50

戦争、紛争地域のドキュメンタリー報道番組を観ている。

ウクライナ、それに、ガザ。

正視できないほどの凄惨さである。

昨日まで笑っていた子供が、簡単に死んでしまう。

地雷で脚が吹っ飛ぶ光景。

兵士の集会。片腕、片足。両足。片目。。

身体のどこかを失っている兵士が、3分の1くらいはいる。

それでも、戦地から帰れるから、どこか嬉しそうな顔をしている。

今、現実に起こっていることである。

映画ではない。

TVのチャンネルを変えると、

日本のバカ・バラエティ番組のオンパレードである。

これが同じ時を生きる人類である。

どっちを観ても「絶望的」な気持ちになる。

ダブルの絶望が襲いかかる。

前回ブログみたいなアホ政治家どもにも「絶望的」となる。

しかし、

国が「平和であること」は、何よりも大切なこと。

「まあ、多少のダメさ加減も、平和が維持できているならいいか・・・」と、

妙な寛大さが出てきてしまう。

絶望のループは、妙な寛大さを生みだす。

良くないことだけど、

それもまた、真理である。

でも、ここから、また「何か」が生み出される。

今回は、ブラックというよりも、

ブルーなブログでしたね。