2015年2月21日 21:29

消費税を含む「お客様の支払金額」が、高くなれば、

当然、モノは、売れにくくなります。

そんな時代でも、

売り抜くために、必要なのは「支払金額」に見合う「価値」を提供してゆくこと。

「消費税は、国に払うものだから・・・」という理屈は、お客様には通用しません。

「原材料が、上がっているから、値上げ・・・」という理由も、同じです。

昨年には、なかった「少なくとも3%分の価値」を、

新たに増やす、

PRする、ということが、今年の売上アップの必須条件となります。

クリーニング業界向け「春の繁忙期・対策セミナー」でも、

このことは、事例を踏まえて、詳しく解説しました。

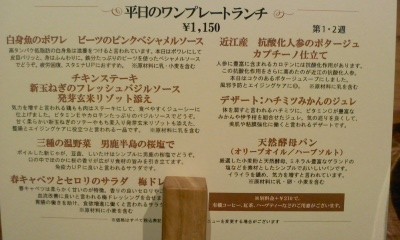

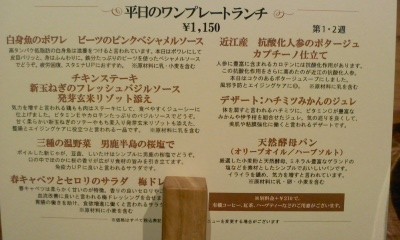

写真は、飲食店での参考例。

とても丁寧に、価値がPRされています。

クリーニング業界でも、参考にしてゆけますね。

2015年2月17日 8:42

「経営に関して、とっても本気」で、

尊敬できる社長に、教えてもらったことを、ご紹介します。

「罰金制度」を作ることにしたそうです。

目的は、制度によって組織をコントロールすることや、

不正を起こさせないようにするためではなく、

「やってしまった」スタッフへの信頼感を、失わないようにすること。

つまり、「罰金」を払った時点で、

スタッフへの気持ちを、いったん「クリア」にできる。

「アイツは、こうゆうヤツで・・・」と、人格にレッテルを貼り、疑ってかかってしまわないように。

「罰金も、払ったし、次からしないように・・・」と、前を向いて進んでゆけるようになるために。

同様のことは、

「始末書」にも、言えます。

組織によっては、スタッフに「始末書」を書かせることが、

目的になっているような組織もあります。

そこまでではなくとも、

スタッフに「始末書」を書かせることに、達成感を感じているリーダーもいる。

「はい!始末書、書きなさーい!!」

スタッフに、始末書を書かせざるを得なくなったときに、

心が痛む・・・「あ~、コイツに始末書、書かせることになってしまった・・・」と。

自分の責任のほうを、大きく感じるリーダーでなければならない。

「スタッフへの信頼感」を、失わない、

「顧客への良質なサービス」を、提供し続けることのできる組織や制度を

どうやって作ってゆくのか・・・。

会社経営の永遠の課題に、ヒントをもらいました。

2015年2月14日 23:27

何かを期待して、、、ご支援日を

バレンタインデーに設定したわけじゃないんですよ!!

ホントに。。。(笑)

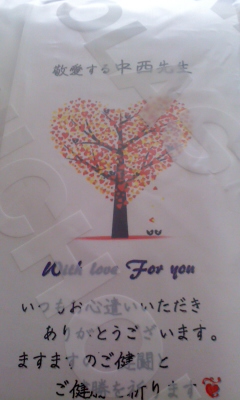

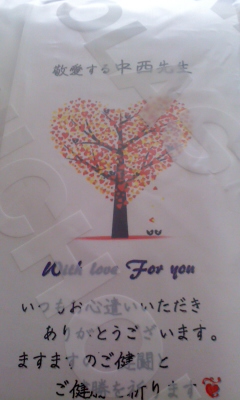

ご支援先の社長のお母様から、いただきました、チョコレート。

「敬愛する・・・」とは、人生で、初めていただいた言葉かも、しれません。

チョコレートも嬉しいのですが、

何よりも、この「美しい日本語」をいただいたことが、一番の宝物。

もちろん、

その言葉に、相応しい人物とならねば・・と、

心あらたにしております。

ご子息と共に、成長してゆきます!!

2015年2月12日 7:33

クライアントさんと、ランチに行ったとき、

トイレにあった、この工夫。

「スリッパ・雑然」に、なりません。

大好きです。

無料でできる、こういった工夫。

つい、きちんと揃えてしまうタイプの人間なのです。

偶然、トイレで一緒になった幹部さんは、

バラバラっと、なんとなくだけ揃えて、行っちゃいました!!

とても、羨ましい性格です(笑)

2015年2月8日 20:11

最近は、すっかり

「ネタになるかもしれない素材や材料」を書き留めておく・・・という本来の主旨を外れ、

忙しさにかまけて、

「欲望」のはけ口となりつつある、このブログ・・・。

「お前の好みなんて、どうでもいい!!」という声が、聞こえてきそうですが、

そんなこと言わずに・・・。お許しください。

皆さんは、

忙しいとき、落ち込んだとき、これから勝負のとき、

何かを変えようとしているとき・・・

色んな場面で、気分を盛り上げるために、聞く音楽って、ありますか??

私は、あります!!

忙しいとき全般に、聴いて盛り上げる音楽は・・・これ!!

忌野清志郎さんの「プライベート」。

確か、20年以上前のテレビ番組のテーマソングだった気がします。

そして・・・冬場の忙しさ

※12月~2月は、毎年忙しいのです・・・を、

盛り上げるのは、これ!

佐野元春さんの「ヤングブラッズ」

どうも・・・「そのまんまやん!」

という、直接的な歌詞が、好きなようです。