2015年5月24日 21:01

九州のクライアントさんへ。

素敵な海辺のお蕎麦屋さんに、連れていっていただき、昼ご飯。

ロケーションも、器も、味も、素晴らしい!

ところで・・・

会社を発展させる経営者の見分け方があります。

普段、自分が、滅多に行かないような食事場所に、

コンサルタント(=取引業者)を連れていってくれる経営者の会社は、

儲かっていない。

特に、利益が出ていない。

儲かっている会社の社長は、

普段から、自分が食事している場所で、

コンサルタントと、昼ご飯を食べる。

特別な場所で、ご飯を食べるのは、

あったとしても、

年に1度くらい、良い決算であった年だけ。

社長が、普段から一流ホテルで食事をしているなら、一流ホテルの食事で、良いのです。

普段、料亭で食べているなら、料亭で、OK。

ラーメンを食べているなら、ラーメンでOK!

スーパーの弁当なら、スーパーの弁当を、一緒に食べれば、それで良い。

「せっかく来てくれたのだから・・・」と、

背伸びをして、連れていってくれようとする会社は、

確実に、儲かっていません。

つまり、儲かっていない会社の社長は「良い人」なのです。

一般人としては、合格かもしれない、

しかし、経営者としては、失格。

気持ちは、とても嬉しいのですが、

その経費を節減して、売上につながることに、お金を使って欲しい。

その本質=優先順位のつけ方を、理解して欲しい。

失礼を承知で、そんなことを、直言させていただきます。

スタッフが「夏、暑いからクーラーを買って欲しい」と言ったとき、

すぐに、買う決定をするのは、儲からない会社。

「扇風機でガマンできないか?」

「冷風器なら?」

「出勤時間を早めては?」

どうしても、お金を使わなければならないなら、「決算で利益が出そうなら」。。

トコトンお金を使わないで済む方法を、

経営者・幹部はじめ、

スタッフ全員考えることができるのが、儲かっている会社。

美味しい食事が遠のく、

自分の首を絞めてしまう記事を書いてしまいました。(笑)

2015年5月19日 22:05

「中西さん、橋下・都構想の敗因は、何ですか?」と、尋ねられると、

冗談まじりに、

「やしきたかじんさんの死ですよ!」と答えます。

たかじんさんの死から

一気にパワーダウンした気がしてなりません。

大阪以外にお住まいの方には、想像がつかないくらい、

大阪では「地元タレント」の発言力が、強いのです。

やしきたかじんさんは、

間違いないなく、大阪のオピニオン・リーダーであり、ソウル・ヒューマンでした。

お気に入りの曲は、これ。

「あんた」

たかじんさん自身が、泣けてしまって歌えないので、

人前で歌うことを、何十年か、封印していた幻の曲。

「引退前、最後に歌う」と言っていましたが、

かなわず、他界されてしまいました。

ところで・・・

橋下さんの「スッキリ笑顔」の敗北会見・・・。

あの「笑顔」に、ちょっとした違和感を覚えませんでしたか?

何だろう???

「もう、キミら(大阪府民)には、付き合い切れへんわー。」

「俺以上に、本気になってやれるヤツがいれば、探してみたら?」

裏側に、

そんな気持ちを秘めた笑顔ではなかったのか?

なんて、感じます。

2015年5月17日 23:53

反対が、僅差で勝利しました。

各地のご支援先からは、

「なんで賛成が勝たなかったの?」とか、

「大丈夫か?大阪市民は・・・」との声をいただきます。

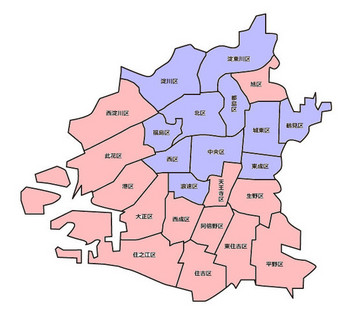

興味深いのは、賛成・反対の内訳データ。

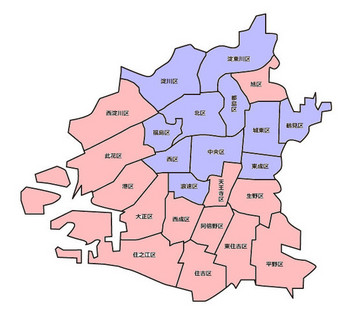

地域(区)別に見れば、

北エリアが「賛成」多数で、

湾岸~南エリアが「反対」多数。

大阪市内の地図が、くっきり2つに分かれています。

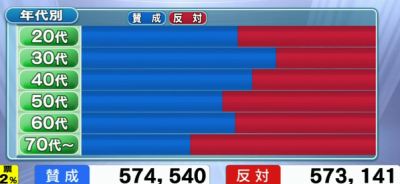

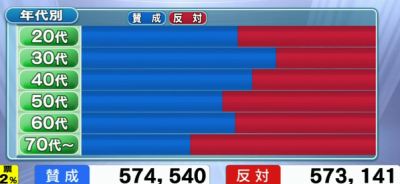

世代別に見れば、

70代以上が「反対」多数で、

それ以外のすべての世代は「賛成」多数。

ただ、この数字は、出口調査の結果なので、正確なものではありません。

ちょっと、怪しい数字です・・・。

「傾向」を知る程度にしておいたほうが良いでしょう。

私自身も、大阪市民ですが、

「目の前のこと」を重視すれば、反対です。

「未来の可能性」に懸けてみたいなら、賛成です。

実際、大阪では、橋下さんがリーダーとなってから、

「無駄」と判断された、行政サービスが、次々と

全体の黒字化のために、削られています。

今、享受しているメリットを受け続けたい。

現に、橋下体制となってから、メリットを削られた、

きっと、これからも削られるだろう。

生きているうちは、これまで通り、平穏無事に過ごしたい。。。

こうゆう住民が、若干、多かったということです。

今か、未来か。

個人か、全体か。。。

これからの大阪が、

ちょうど、1年前のブログにも書いた

「Aでも、Bでもない、より発展したCを作り出す」

そうゆう方向に進んでいってくれればなー。と、思います。

2015年5月11日 23:43

「プラシーボ効果」

薬の成分が入っていないも偽モノの薬でも、

お医者さんから出されて、

「効果がある」と信じ込んで飲めば、実際に効果が出る。

という治療効果であり、心理効果でもあります。

プラシーボとは「喜ばせる」の意味。

クリーニング屋さんの店員さんに、

「キレイに仕上がっていますね!」と言われると、

実際以上に、キレイになっているように感じる。

チラシやポスターに「お客様の声」を、

掲載するのも、プラシーボ効果を狙ったもの。

優秀なコンサルタントに、

「大丈夫です、売上は上がりますよ!」と言われれば、

実際以上に、効果が出る。。。(笑)

そう、信じてもらえる実績と雰囲気を持つ、

コンサルタントになりたいものです。

最近、「逆・プラシーボ効果」を体験しました!!

ゴールデンウィークから、寝ているときも、咳が止まらなくなったので、

たまらずお医者さんへ・・・・。

すると、そのお医者さん

・白衣を着ていない、普段着のオッサンが、面倒臭そうに診察する。

・診察中に、平気で携帯電話に出る。メールチェックをする。。

「なんだ?この医者・・・」と思うと、

薬も効かないような気がしてくるのか・・・!?

やっぱり、治りが悪いので、

大きな病院へ行くことにしました。

しかし、大きな病院は、豪華施設で、人気がありすぎなのです。

ピアノがあり、庭があり、カフェがあり・・・。

診察開始30分前の、朝8時過ぎに受付を済ませたのに、

診察室に通されたのは、13時30分!!

待ち時間、なんと5時間・・・。

「待つ」ことが、何よりも嫌な性分なのに。。。

でも、今度は、

先生を信じて、薬を飲もう!

そうすれば、薬の効き方も、違うはず!

「これで、きっと良くなる!」という心理効果。

人生の全てにおいて、プラシーボ効果を味方につけましょう。

=「セルフ・プラシーボ」ですね。

そして、

周囲に「逆・プラシーボ効果」を、

与えてしまわない人になろう。

2015年5月5日 6:34

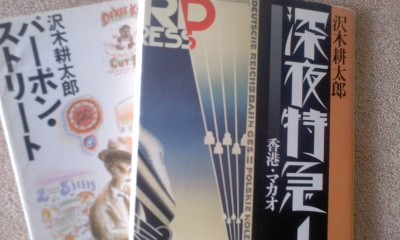

「ゴールデンウィークは、本を読もう!」と、決心するも、

新しい本を買って、読むほどの気力と時間は、残されておらず・・・

昔、読んだ本のなかで、

捨てずに置いてある「マイ・セレクション」を、

引きずり出して、気楽に読むことに。

人生の放浪癖・・・というか、

「俺は、リュックひとつで、どこでも楽しく、生きてゆける・・・」と、

心のどこかで思っている(悪しき?)自分を作っている一要因が、コレ。

・・・沢木耕太郎さんの本。

毛が生え始めてから、

身長が止まるくらいまでのうち=10代前半~20代前半、

いわゆる思春期に出会った人や、本は、

人格形成に、大きな影響を与えるみたいです。