2020年8月2日 21:29

大阪の大人気・お好み焼き店「きじ」

コロナ前なら、いつでも行列で入れないお店ですが、、

(今なら、入れるかも!)

との目算がまんまとヒットして・・・すんなり入店できました。

スタッフさんも、大勢いる中、

なんと、社長自ら、

注文をとり、焼いてくれました。

名物の「おまかせ」で。

お好み焼きを、食べている間、

うちわの裏に、社長が自ら、さささっと手書きでメッセージを書いてくれて、

お客様に渡してゆきます。

個別のお客様によって、異なるメッセージです。

私の次に来店されたお客様のうちわには、

「触らぬ神に、祟りなし」と書いていました・笑

「どうゆう意味ですか?」と、

社長に絡んでみると・・・

「今は、コロナに感染するような危ない場所には、行かないほうが良い」

という意味なんだそうです。

「いつも行列だから、あまり来れなかった。

けど、コロナだから空いてるかも・・・と、来てみたら、入れました!」と、話すと、

「海外のお客さんが、エラいたくさん来てくれてたからなあ~。

ほんまに、ごめんやでー。

これをきっかけに、また足運んだってなあー」

この行動と言葉が、

行列ができる名店たる所以ではないか?

名店も、こうやって、イチから再スタートしようとしている。

社長は、

もう一度、売場に出てみよう。

お客様と話してみよう!!

・・・・

ちなみに、社長のお顔は、事前には知らなかった。。

そのオーラと、スタッフさんとのやりとりを見て、

もしかして・・・!?と思い、尋ねて、やっぱりか・・・と、知りました。

2020年8月1日 22:22

かわいいディスタンスと出会いました!

パウチされた貼り紙よりも、断然、こっちのほうがいいですね。

本日のブログは愚痴・・・

&自分も気をつけたい教訓です。

コロナの真っ只中の4月「きっと大変だろうなー、少し助けてあげよう」と、

マッサージ屋さんに行ったときに「回数券」を買いました。

「家賃の足しくらいにはなるだろう・・」

「大変でしょうが、乗り切ってくださいね」の気持ちで。

そして、8月・・・

このお店に行って、この回数券を使おうとすると・・

「有効期限が3カ月でして、、期限を過ぎていまして、使えません・・」とのこと。

あちゃーーー!!

やってしまった。。。

しかし・・・あのとき、助けてあげようとしたことが、

仇になってしまった・・・涙

スタッフさんには、恨み言ひとつ言わず、引き下がりました。

↑↑スタッフさんの役割も理解している、いい客です!笑

実は、

最近、ちょっと似たようなことを、クライアント先の社長が話されていました。

飲食店応援クーポン(先払いの回数券)を、コロナ中の春先に買ったこの社長。。

私と同じ「少しでも助けになれば・・」という義侠心で。

7月、このクーポンを飲食店で使ったそうですが、、

そのときの店員さんの反応が、

(あ~~。。無料券ですかーー)(お金が入ってこず、残念)的な

雰囲気を醸し出したものだったそうです。

回数券を買った私のほうが

「なんだか、すみません・・・」という気持ちになってしまいました。

でも、困っていたときに、助けたつもりだったのになあ。。とのこと。

人は、時間が過ぎれば、記憶が薄れてしまう生物である。

それが、長所でもある。

しかし、、当時と同じ感覚を、忘れてはならないことも、たくさんある。

もしも、自分が経営者だったら、どうゆう判断や行動をするのか?

という視点で、全スタッフが

「期限切れの回数券」や

「期限が切れていない回数券」への対応ができるようになると、きっと良い会社になる。

2020年7月26日 20:13

難攻不落の巨大城郭を落とす方法について

正攻法で落ちない場合は、周りから落とす。

・長期戦に持ち込む。

・内部から寝返りさせる。

・砦を築く。

・心理的な圧力をかける。

・周辺の支城を落とす。

・収益源を絶つ。

・ゲリラ戦を展開する。

城の能力だけで戦っても、負ける。

新時代がわかる人の能力で、

城は負ける。

強力な城も、

時代と人に勝てない。

現在にあてはめれば、城とは、過去の資産である。

経営にあてはめれば、城とは、店舗である。

今も、昔も、原則は同じである。

2020年7月19日 21:01

前職の船井総研時代、

月に1度の全体会議の際、発刊される「社内報」に、

リーダーが、文章を書くコーナーがありました。

ひと月につき、5~6人ずつ、各部署のリーダーが

近況報告や、最近のトピックスなどを書きます。

これが、年に1度くらいは、回ってくるので、

「労力と効果」を打算的に判断し、毎回、同じ内容を掲載していました。

その内容が、こちら。

↓↓

遠くをはかる者は富み、近くをはかる者は貧す。

遠くをはかる者は、

百年のために杉苗を植う。故に富有なり。

近くをはかる者は、

ただ眼前の利に迷うて、

まかずして取り、植えずして刈り取ることのみ。故に貧す。

以上、二宮尊徳の言葉。

チームメンバー全員で「遠くをはかり、苗を植え、富有る者」となるべく邁進中です!

↑↑

おそらく、各リーダーの寄稿文の中で、最も短文であったと思います。

「目の前の利に迷い、刈り取るだけ」ともとれる会社体質への

「アンチテーゼ的な意味合い」と解釈できる内容であったため、

会議で社内報が配布された後、時々

心ある上司、同僚、後輩から「中西さん・・・(ニヤリ)」と、声をかけられる・笑

毎年、同じ内容。。ということに、気づいている人は、

編集者である総務部スタッフも含め、ほとんどいなかった。笑

500人規模の会社の

月1回の社内報の寄稿文コーナーの一人の内容が、毎年同じ。。

「気づくか、気づかないか」

「気づかないだろう」という仮説を確かめる意味でも、実験していました。

遠くをはかり、苗は植えていましたが・・・

不良社員でしたねー。。

2020年7月18日 20:57

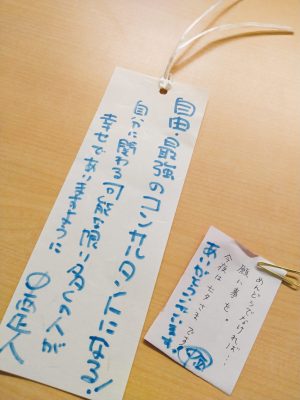

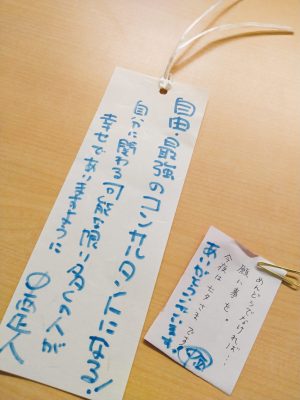

毎年、7月7日=七夕が近づくと、

当社が入居しているオフィスビルが、

1階ロビーに、笹と短冊を用意してくれます。

今年は、忙しくて、願い事を書くタイミングがなかったのですが・・・

7月7日の夜中、オフィスに戻ると、

スタッフさんが、用意してくれていました。

願い事は、毎年、同じ、この内容。

追っても、追っても、

追いつかないかもしれない夢・・・・。

でも、しつこく、しつこく、しつこーーく、追いかけ回します!