2025年5月17日 19:41

「アメリカ館」と「中国館」

そりゃ、セットで行かなあかんやろ。

日本がどっちの国と、どう付き合うか、見定めなあかん。

この2国をセットで見に行きました。

今や、世界の二大大国。

日本は、そのはざまにいる。

アメリカ館

「俺たち、ずっと仲間だろ。

宇宙開発とか、日本ではできないだろ?

俺らは、できるんやで。

これからも仲良くしてあげるから、わかっているだろうな。逆らうなよ」

ということを、ニコニコ、爽やかに伝えてくるパビリオンでした。

日米の友好関係をパネルや、映像で、嫌というほど、PR。

メインは、NASA宇宙開発。

映画に出て来そうな、可愛い女性と爽やかボーイのコンパニオンのフレンドリー・トーク。

原爆を落としておいて(落とされておいて)この80年間の占領政策の巧みさよ。。

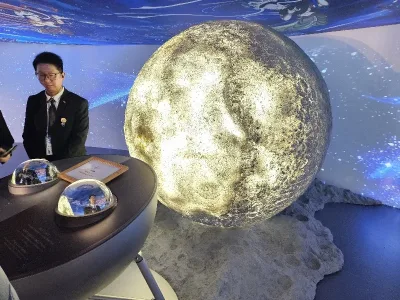

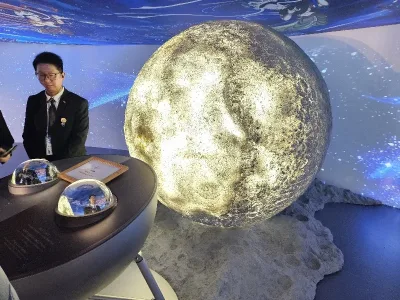

中国館

「日本の文化って、元々、俺の国にあるもんやからな。出身は同じなんやぞ。

君たち、分家に過ぎないんやで。昔、朝貢してたやろ。覚えてるか?

あ、そうそう、俺ら後進国じゃないで。今、こんなに凄いんやで。

俺ら深海にも、月にも行ってるしな。ウソちゃうからな!」

この表現が、上から目線で、いささかストレートすぎる(=素直で下手な)パビリオンです。

↑中国の月に行ったPR

アメリカの月の石には長い行列ができているも、こちらには行列できず・・・

噓か真か・・・見極める必要があります。実は、NASAを抜いている?

どっちも、

武器の豊富な暴力団である。

戦争をきっかけに、日本を「子分」とした暴力団=アメリカか。

紀元前の昔2000年前から、つい300年前まで1700年間も「子分」だったのに、

130年前、歯向かってきて負けたことに、敵愾心むき出しの態度の暴力団=中国か。

結論、どっちとも、本音では、お付き合いできないぞ。

真実をフラットな目で、見極める必要がある。

自立の道をどう立てるのか?

2025年5月11日 19:14

大人の感性と子供の感性は、異なります。

同じものを見ても、

子供は、比較的、素直に感動できます。

大人の感性は、これまで、生きてきた経験がフィルターとなって、感動できます。

私は、このたび、

相当、ひねくれてしまったなあ。ということを、実感し、

そこが、楽しく、面白い、万博体験でした。

まず、万博の入場ゲートでの、率直な感想が、これ。

なんじゃー、こりゃーーーー

アウシュビッツやん!

(映像や文章、想像の限りでは、きっと、こんな感じだったんだろうな・・・)と

広大なゲートの前に敷かれた柵。監視員。

そこに行列をなし、おとなしく待ち、

指令に従い、少しずつ、ゆっくり歩かされる大集団を、目の当たりにして、そう感じました。

(お子様には、出てくるまい、この感想は。フフフ・・・)

(小学3年生のころの私にも、この感想は出てくるまい。ずいぶん成長したぞ・・・)

もちろん、ちゃんと、並びました。アウシュビッツに。

そのなかでも、アウシュビッツを、さっさと抜け出す方法を見つけました。

もう次からは、アウシュビッツしなくてよい方法を、見つけました。

当日、人気パビリオンに、効率よく潜り込む抜け道も、見つけました。

そこは、

競争を勝たせるコンサルタントですから。

2~3時間、観察し体験すれば、目的達成の方法は、ごく自然に思いつきます。

これから行かれる方には、そっと伝授しますね。

会場内が広く、脚と腰が悲鳴を上げる。

1日で25000歩でした!

良くも悪くも、

老若男女、貧富の差もなく、

会場内は、みな平等な空間です。

こうなったとき、最後、モノを言うのは、やっぱり「体力」です。

今回の万博テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」

ある種、それを実体験できます。

いのち=体力のことである。自らの脚力、臓器のことである。

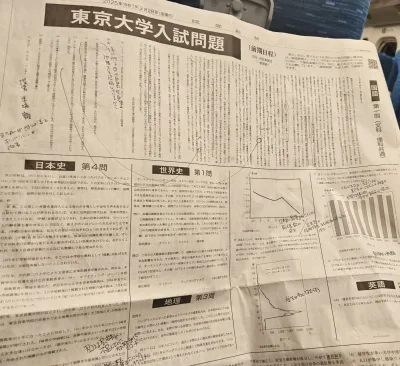

2025年5月4日 19:25

私の冬の恒例行事・・・

大学入試の共通テストや、東京大学の入学試験が、新聞に掲載されると、

無謀にも、解答にチャレンジ=受験してみます。

数学や物理・化学などは、まず無理なので、スルーです。

でも、社会(歴史、地理)や現代文などは、

日常の仕事生活・常識の範囲で回答できるものです。

英語は、ダメ元のチャレンジで。

ここ最近の大学入試の傾向として、

「考えさせる」問題が増え、

「暗記が必要」な問題が減っているので、

仕事の能力の延長で、なんとか得点することもできるのです。

結果は?と言えば、そこそこ、そこそこ。。で、

今の18歳の皆さんの優秀さをかみしめ、尊敬している次第です。

今年、

ついに、AIが、共通テストで90%以上の正解率(東大合格ラインをクリア)

東大試験にも、合格水準を超える解答を出すようになってきたそうです。

これは大きな転換点です。

「東大クラスの頭脳を友達に持ち、仕事ができる」

もはや、AIを活用しないという選択はないと思います。

「無謀で無益に見える挑戦」で、自力を鍛えることも、もちろん、続けてゆきます。

自らの意思で、決断すること、行動すること。AIと共に生きる人間が高めておくべき力のひとつです。

2025年4月6日 19:04

チームの運営にも注目している。

巨人は3軍まで。(地味に広島にも3軍あり)

ソフトバンクは、なんと4軍まで。

選手層の厚さ=人件費を多く払える。施設がある=経営力の強さ=儲ける力。で

根本的に強いチームを作っています。

「すそ野が広いこと」は「強さ」を作る王道のアプローチです。

それに対して、

組織デザインで、対抗しようと見えるチームがあります。

今年、DNAは、2軍監督に桑原義行を任命しました。

選手としても、指導者としても、ほぼ経験がない人物です。異例の人事。

監督は、コーチと選手、チームの各分野の「調整役」に適任な人物を配する。

2軍監督の役割がそこにある。という組織デザインです。

監督やコーチが変わったとしても、

DNAという組織チームの戦略・育成手法は、変わらないようにしてゆく意図が垣間見えます。

一軍のコーチ陣も、打撃・走塁コーチでなく、統合して「オフェンスコーチ」

投手・守備コーチも「ディフェンスコーチ」となっています。

新興企業・DNA本体の経営力が発揮されていることを感じます。

日本ハムは、栗山英樹を

チーフ・ベースボール・オフィサー(CBO)に任命しました。

選手と現場コーチ。今と未来。データと経験値。これらの潤滑油となる役割です。

「潤滑油」の役割は、増えています。

今、3分の1くらいのチームに「コーディネイター」というコーチが、存在するようになってきました。(ロッテ・DNA・ヤクルト・阪神)

「教える側」「教えられる側」/「使う側」「使われる側」/「一軍」「二軍」/「本人」/「ドクター」の潤滑油となる存在です。

これまで「監督」「コーチ」/「攻撃」「守備」の間に立つ役割として、

ヘッドコーチが存在していますが、

今らしい、現場レベルの調整役機能が必要となってきているようです。

新しい指導者の力は、どこまで発揮されるか?

低迷する中日にも注目しています、新監督・井上は、なかなかやりそうです。

打撃コーチの松中にも注目。

中継での解説を聞く限りは、相当の偏屈的な難しい打撃理論派。

古臭いかもしれない3冠王の打撃理論や練習方法が、

今どきの若手と低迷する打線と中田翔に通用するか?

打線低迷の阪神には、指導に定評のある小谷野打撃コーチが就任。

巨人には、作戦名参謀といわれる橋上が味方についた。2軍にはずっと桑田監督がいる。

こんなところを見ながら、観戦してみます。

昨年オフに訪れたエスコンフィールド。

日本ハム球団の野球への造詣の深さを実感できます。

タワー11という名所。ダルビッシュと大谷の大壁画。

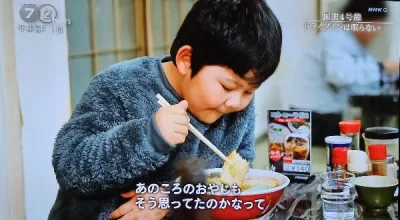

2025年3月1日 19:31

仕事、まだまだ、多忙につき・・・

引き続き、テレビそのまま備忘録。

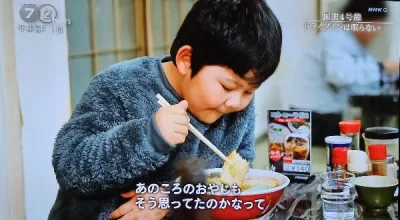

ドキュメント72時間、福島県二本松のドライブインより。

小さい子供3人と奥さんで食べに来ている男性。

トラックの運転手だった父親に

「小さい時から、結構、連れてきてもらっていて」

彼もトラックの運転手に。親子二代で走っていたけど。

2年前。。父は、休憩どころの駐車場で、くも膜下出血で亡くなる。

「最後はそれこそトラックの中で、ハンドル握ったまんまの最期だったんで」

「がむしゃらに昼夜を問わず走ってくれて、それで家族を支えてくれた親父なんですけど」

「子供が美味しそうに食べてくれている姿、見るって、やっぱり、嬉しいですよね」

「あのころの親父も、そう思ってたのかなって」

お父さんが残してくれた。大切な何か。