2025年12月14日 17:45

『こうゆう投手は、コンコンとゆうて聞かせても、

まったく、あかんのですわ。もう、ほんまにねー。。』

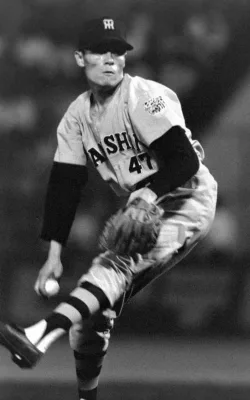

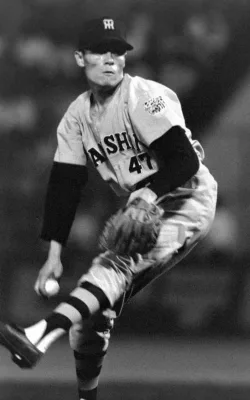

「精密機械」「針の穴を通す」と呼ばれたコントロールで、

歴代3位・通算320勝をあげた、元阪神タイガースの小山正明さん(享年90歳)。

プロ入りが1953年。引退が1973年(当時、私は0歳)ですから

もちろん、現役時代を知りません。

「野球解説者」として知りました。

家と仕事場の近く、高砂高校の出身と父親から聞かされもしました。

小山さん自身が、

努力を重ね「コントロールの良さ」で一流になった選手だったので、

現役選手で、ストライクが入らない投手、四球で試合を潰す投手が出てくると、

とにかく、厳しかった!!(かつ、面白かった)

たびたび、上記のコメントをしていました。

(ヤクルトの高井雄平投手とかに対して・・・笑)

力任せで投げる投手が、キライ。

制球の良い投手が、スキ。

「自分に似たタイプ」の選手のことを高く評価し、

対極のタイプへの評価は、厳しくなる。

実は、これ。。解説者=評価者、全般に言えることです。

桑田は、身体の小さな選手、打撃・守備も上手な投手が大好きです。

(大きくて筋肉もりもり、力任せ、投げるのみ。には、特に厳しい)

矢野は、気持ちが前面に出て、積極的なプレイをする選手が大好きです。

(淡々として悔しさを見せない、消極的に見える。には、特に厳しい)

宮本慎也は、全体の中で自分の役割に徹し、基礎を大事にする選手が大好きです。

(天賦の才だけ、考えない、流れを切る。基本を疎か。には、特に厳しい)

一定の成功を収めた評価者には、こんな傾向が出てきます。

「類似性バイアス」という「人の性」です。

自分と似たタイプの価値観・経験・行動様式を持つ人を高く評価し、

異なるタイプを低く評価してしまう傾向です。

※先日のブログに当てはめるならば・・・・私の場合、

巡ってきた機会を「つかめるヤツ」「その準備を怠らないヤツ」を評価し

「つかめないヤツ」「その準備が甘いヤツ」に、特に厳しくなる傾向にある。

評価者、リーダーの多くは、

人を評価しているつもりで、実は自分の成功体験を重点基準に採点している。

・自分が誰かを評価するとき

・自分が誰かに評価されるとき

・誰かが誰かを評価しているとき

このことを頭に入れておいて、上手に、精密に「コントロール」しましょう。

2025年10月26日 19:04

サンマリノって、

イタリアの都市のひとつだと思ってました。

が、国でした。

しかも、

「1700年間、軍隊を持たずに、独立を維持している。

戦争をしたことがない世界で唯一の国である」

と、コンパニオン君が、誇らしげに教えてくれました。

イタリアの中にある小さな国(東京や大阪のひとつの区くらいの大きさとのこと)で、

そんな小さな国が、どうやって独立を維持するの??

侵略や併合されないのか?と尋ねると。

「ものすごく口で言い返して、攻撃したり、交渉したりするんだ!」と、教えてくれました。

後日、

サンマリノが、独立を維持できている理由を、ネットで調べてみました。

○戦争までして、獲っても、あまり意味のない国。

○山岳地帯にある小国=地形に守られ、独立を維持している。

ということがわかりました。

・・・・なるほど、、そうゆうことかーー。

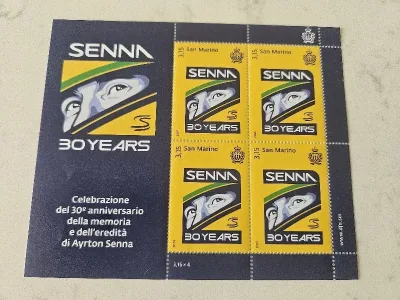

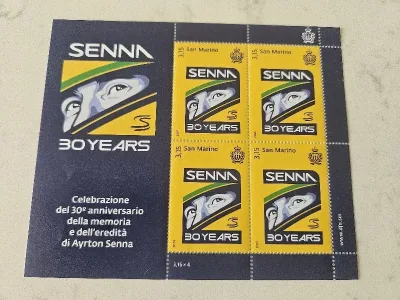

サンマリノ・パビリオンで、お土産を購入しました。

(教えてもらった授業料として。+そのうち値上りするんじゃない?って打算もありながら)

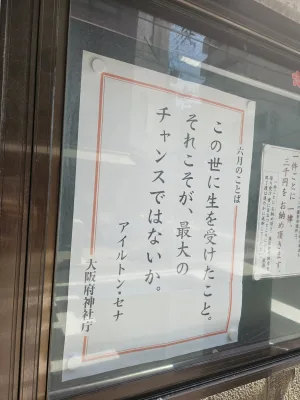

アイルトン・セナの没後30年の記念切手。。

そう、セナがレース中に亡くなってしまったのが、

サンマリノGPでした。

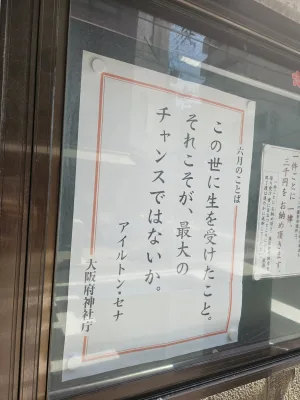

そして、また、神社の名言に戻る・笑

日々、勉強しております!

2025年10月5日 19:33

さて、、

我がニッポンは、何を世界にPRしたいのか?

何を世界に見せているのか?

期待して、入館しました。

結果。

うーん、どうなんだろ?50点??

無意味な演出と、広い面積のわりに、間延びした展示=効率が悪い。

「坪当たり内容の濃さ」で言えば、世界最低クラスではないか?

それじゃ、GDPは、落ちるわ。

国自体、もうそこ、問題にしないほうがいいんじゃないか?

公がこんなことで、民に対して「生産性」を求めたら、ダメや。

メイン展示は、

「藻からオイル以上のエネルギーを出せる」というもの。

だが・・・・

これ、まだ実用化できていないんでしょ?

どこかの大国にマネされたら、どうするの?

その権利よこせとか、盗もうとする、

本当に手に入れたければ武力を匂わせて侵略してくるよ。

そのへんのリスク管理、大丈夫なのかい?

今、ここで発表すべきことかい??

と、

我が祖国への余計な心配は、尽きることがない。

【実は「藻」は見せかけで・・・

本当は「藻」じゃない物質で、すごいエネルギー開発をしている】

だったら、日本は凄いですけどね!

と、親しいクライアント先。

さすが・・・そう、その通りです!笑

「中小企業が生き残るイズム」が、完璧に浸透しています。

彼に対して、ビジネスについて、もう何も思い残すことはない。

人気の店舗(パビリオン)づくり4条件については。。

当てはまる演出が、ひとつだけありました。

「連続展示」。

が、

色んな藻の種類をモチーフにしたキティちゃん。

ははあ、、アニメの国。

アニメが国を代表する産物。

それ、微妙なんですよ。

これを言うと「古い時代の人間」と言われるけどね。

愛するがゆえ、

アレコレ言いたくなる親心。

たくましく育っていることを、安心できた親心。

2025年9月27日 19:12

「ドイツは、最も信頼に値する国であろう」

展示や中身を観ると、そう感じました。

未来のための環境、循環エネルギー等を中心とした、

ドイツ国内での取り組みの事例の数々が、紹介されています。

「うん、これからは、こんな風にしてゆかないとねー。

すごいね、そうゆうことまで実用化できてるの??」

そうゆう魅力を感じます。

「昭和・第二次ベビーブーム世代」の日本人から見ると、感覚が近い。

人気パビリオンの3条件(映像没入、連続展示、自分だけのオリジナル)については、

この卵のようなキャラクターを持ち、自分が聞きたいコーナーに近づけると、

説明をしてくれる。主要言語に対応しています。→自分だけのオリジナル。

・・・

結構な重みがあり、最後、返却するとき、

返却ボックスへ坂道を転がしてお別れするのですが・・・

これが何とも、名残り惜しいのです。

「先進国とか常任理事国とか呼ばれるメンバーのなかで、

共に進むべきは、ドイツだろうな」と思わせます。

失敗ではあったけど、世界大戦において、

ドイツ(ヒトラー)と同盟を結んだ先輩・日本人のメンタリティは、

かなり理解ができる。と思いました。

もっとも、真面目さとか、進みたい方向が、似ているなあ。

そんなことを感じました。

そこに留意しながら。ですね。

2025年9月7日 19:37

大阪館やNTT館などに代表される

20年後の自分の姿を生成してくれる。等々

「自分だけのオリジナルのもの」を作ってくれる、

「あなたにマッチしたもの」を作ってくれる、

そうゆうパビリオンも人気です。

以前、ご紹介した「人気の秘密」を含めて、まとめると。。

1)360℃+天井までもが、映像・音響であること(これを「没入型」と呼ぶらしい)

2)連続のボリューム陳列

今回、追加。

3)自分だけのオリジナルを作ってくれること

博覧会は「見せたいもの」を、

最先端の「見せ方」で披露します。

つまり、店舗づくりの未来も示してくれています。

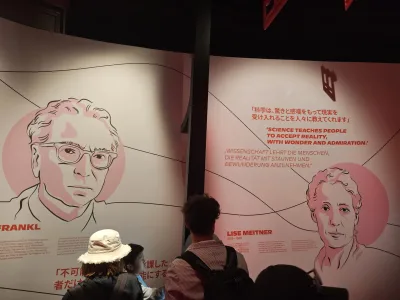

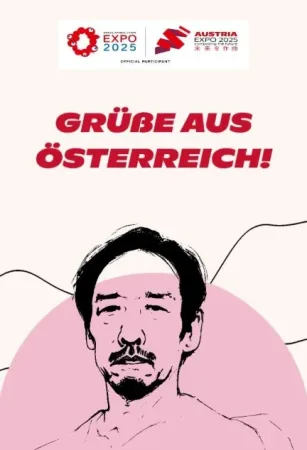

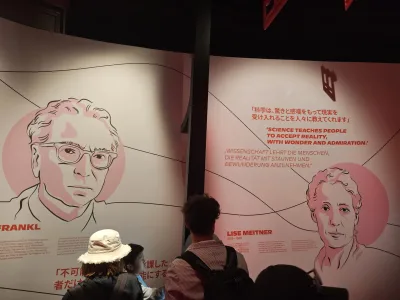

オーストリア館の人気コーナーにて。

オーストリア出身の偉人たちの展示パネル風のデザインを自動生成で作ってくれます。

この底知れぬ不気味さは、偉人たる証!