2025年3月1日 19:31

仕事、まだまだ、多忙につき・・・

引き続き、テレビそのまま備忘録。

ドキュメント72時間、福島県二本松のドライブインより。

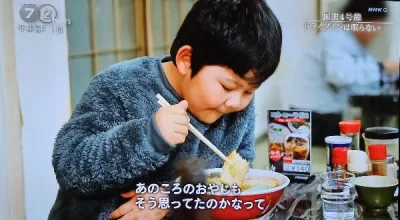

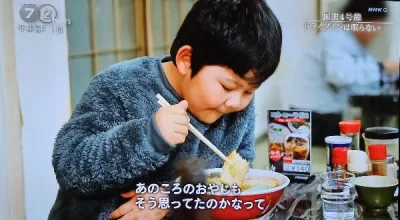

小さい子供3人と奥さんで食べに来ている男性。

トラックの運転手だった父親に

「小さい時から、結構、連れてきてもらっていて」

彼もトラックの運転手に。親子二代で走っていたけど。

2年前。。父は、休憩どころの駐車場で、くも膜下出血で亡くなる。

「最後はそれこそトラックの中で、ハンドル握ったまんまの最期だったんで」

「がむしゃらに昼夜を問わず走ってくれて、それで家族を支えてくれた親父なんですけど」

「子供が美味しそうに食べてくれている姿、見るって、やっぱり、嬉しいですよね」

「あのころの親父も、そう思ってたのかなって」

お父さんが残してくれた。大切な何か。

2025年2月8日 8:53

同じく「72時間」総集編より。

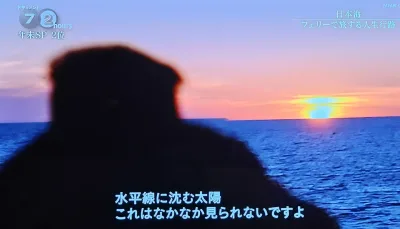

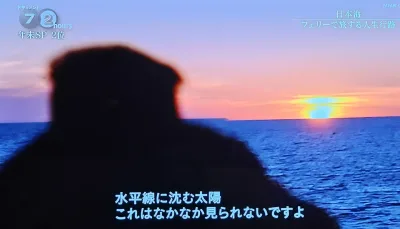

日本海の長距離フェリーの放送回。

デッキから、夕暮れの海を眺めている人

「水平線に沈む太陽、

これは、なかなか見られないですよ。

今日は、最高ですね。マジックアワーで」

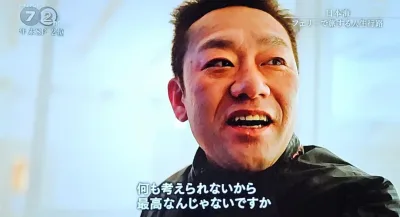

インタビュアー

「これを見てるとき、どんなことを考えるんですか」

「何も考えられないから

最高なんじゃないですか」

うーーーん、名言!!

台本なしで、この言葉・この表情。

一般人こそ名優です。

例年以上に、今年の2月は、

春からの仕掛けのプランニングと具体的支援のため、多忙を極めています。

不況下の物価高、スタグフレーション。

お客様の財布のひもが固くなるなか、どうやって、自社で買ってもらえるようにするか?

毎月のご支援先約20社、年に数回のご支援先を含めれば約40社。

それぞれのチラシ・DM・SNS・商品・売場・ホームページ・・・・

それに、新規出店プラン、リニューアル・・・・

急遽、人手不足だ!と求人広告、競合が仕掛けてきた!と対策販促・・・

少なくとも100企画分=1日あたり3~4企画以上を、この1~2月で、生み出しています。

というわけで、

2月のブログは、楽をさせていただき、

しばらくの間「72時間/備忘録」で、乗り切ります。

2024年12月21日 19:07

上方落語界の暴れん坊・桂ざこばさんのエピソードは、数々あります。

先輩・後輩を問わず、大阪の落語家さんは、

寄席で、本ネタの前に話す「まくら」の中や、創作落語の中にも、

しばしば「ざこば師匠」を、登場させて、笑いをとります。

東京の浅草で言うところの「内海桂子・好江師匠」の扱いと同等です。

その存在自体が、面白いのです。

書き留めておきたい内容を、ひとつご紹介しておきます。

ネットにも出ていたんだけど・・・今、消えているようなので。

(スクリーンショットを撮っていて、良かった。。)

↓↓

今、上方の大人気タレント、噺家としても大師匠の「桂ざこば」が、

まだ「朝丸」と名乗っていた時期、

はじめてホールで独演会を開いたのは、33年前のことだった。

師匠の桂米朝は、

桂朝丸の「はじめての独演会」のパンフレットに、こんな一文を寄せた。

『朝丸と南海電車に乗っていて、

難波に近づき車窓から大阪球場の灯りがちらっと見えると、

朝丸は「今日は暑かったから、ビールがよく売れるやろうと思います」と言った。

朝丸は、家庭の事情で中学からアルバイトをしていた。

こんなあどけない子どもが、

重たいビールを担いで、急な段差のある球場を上り下りしていたかと思うと、

胸が詰まるような思いがした。

その朝丸が、今日、初の独演会を開く。

褒めてやってほしいと思う』

朝丸は、高座に上がるなり、

「パンフレットの文章、読んでくれはりましたか」と客席に言い

「嬉しい」と、男泣きに泣き始めた。

客席も、もらい泣きをし、それから大きな拍手が起こった。

↑↑

大好きな文章です。

読み返すだけで、涙がウルウルする。

のちの人間国宝・米朝と、のちの暴れん坊・ざこば師匠の初期の物語である。

若者スタッフを預かる経営者、幹部の皆さんは、

大なり小なり、彼ら彼女らの背景に、米朝師匠のごとく、思いを馳せて欲しい。

ご冥福をお祈ります

2024年12月15日 19:36

私は、その現役時代を知りません。

横綱・千代の富士。弟弟子の横綱・北勝海(保志)を育てた

「九重親方」時代からの記憶です。

(横綱2人も、同じ部屋から出すって、すごいなあー!きっと厳しいんだろうなあ)

と、思っていました。

そして、後年、大相撲中継の解説で人柄を知る。

やっぱり厳しい辛口解説が、抜群でした。だいたいの取組みで、怒ってたもんなあ・笑

昭和のお父さんって、だいたい、こんな感じ。

厳しくて、自分勝手で、でもちょっとお茶目なところがある。

着物姿に、江戸っ子的で粋な話しぶりは、唯一無二。大阪人の憧れです。

大相撲協会とNHKで特集してくれないかな?

「北の富士さんの解説特集」希望!

そして、以前のブログでも、お伝えしました。この件・・・

マイナスなことは、

メールなど文章で伝えず、直接、電話や対面で伝える。

プラスのことは、

メールや文章で、広く多くの人に伝える。

https://cleaning-keiei.com/nakanishi/2021/07/25

これ、守るべき教訓です。

思えば、たった3年前だったんですね。。

まだまだ、ずっと聞けると思っていたのに・・・

今年、鬼籍に入ったキャスターの小倉智昭さん、

落語家の桂ざこばさんも、北の富士さんと同じカテゴリーに属する気がします。

「直言」が爽快に感じる、そうゆう大先輩が、いなくなってゆくなあーー。

ご冥福をお祈りします。

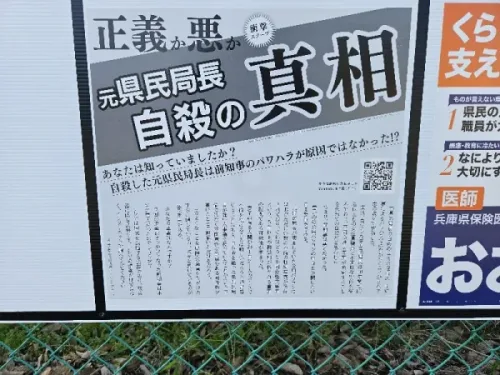

2024年11月10日 18:59

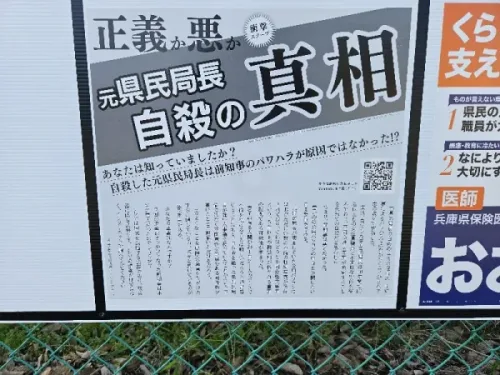

「斎藤知事って、どうなんですか?」

「どうなっているんですか、兵庫県は・・」

斉藤知事のパワハラ報道以降、

これも、ご支援先から、良く聞かれていました。

「僕の言うこと、全部やってくれたら、

斎藤さんを選挙で勝たせること、可能ですよ・笑」

「良い悪いは、別問題として」

親しいクライアント先には、こう「豪語」していました。

さて、来週、あれだけやっていたのに、

まったくマスコミでも取り上げられることがなくなった

「兵庫県の知事」を決める選挙があります。

降ろすときは、

あれだけ、取り上げておいて・・・。

大事な選挙の政策、主張には、ほぼ、触れない。

メディアやマスコミって、何なんだろうな?と、疑問に思います。

実は、今、異常な状態となってきている兵庫県の知事選挙。

これが、選挙ポスター。

左下は、あのNHK党の立花さんのポスター。

誰もが「いたずら」かと見間違う、この内容。

詳細内容は・・・西播磨エリアで知る人だけの間で、

口コミ・噂レベルで、まことしやかにささやかれていた内容です。

どうする?兵庫県民。

どうする?マスコミ。