2021年7月31日 22:44

印象に残るオリンピック・ベスト3・・・

あと、ひとつ、触れていませんでした。

あとひとつは、

北京五輪での野球・GG佐藤選手の、何かに取りつかれたような連続エラーです。

外野手という、比較的エラーの出にくいポジションで、

準決勝の韓国戦で2つ。

続く、3位決定戦のアメリカ戦で1つ。

ゴロをトンネルしたり、フライを落球して、

それが全て相手の得点につながり、

2戦で3エラー。チームも敗戦し、メダルを逃してしまうのです。

このシーンは、今でも鮮明に覚えています。

こんなことあるんだ・・と、衝撃を受けました。

計り知れない精神的な重圧の凄さと、

その後のマスコミ・世間からの風当たり。。

翌年までは活躍するものの、

その後、目立った活躍することはありませんでした。

昨年、亡くなった野村監督からは、こう言われたそうです。

「エラーはしたけど、お前は、名前を残したから、お前の勝ちだ」

「名を残した者の勝ち」

「それを活かして、野球界に貢献してゆきなさい」と。

確かに、そうだ。

何でも、最後、究極のところ、名前しか残らない。

北京五輪の野球代表で、覚えているのは、GG佐藤さんと、

無念の表情を浮かべた星野監督の姿だけ。

今は、元気に、家業を継ぎ、

現役引退したプロ野球選手も雇用し、趣味で野球を楽しんでいるそうです!

2021年7月25日 22:14

少し脱線。。。

吉田沙保里・敗戦インタビュアーの

NHKの三瓶さん、現在は、大相撲中継のアナウンサーもしています。

大相撲と言えば、名物アナウンサーは「藤井さん」で、

解説者は、正面の「北の富士さん=横綱・千代の富士、北勝海の師匠」と、

向正面の「舞の海さん=身長160cm台の小兵力士で“牛若丸/技のデパート”と呼ばれた」が有名です。

北の富士さんの、天下御免の辛口コメントは、

近年、面白さが、どんどん増しています。。笑

昭和の頑固オヤジの小言を聞いているようで、とても痛快なのです。

年配の視聴者の皆さんにとっては、これは、愉しみなのではないかな?

自分が若いころやってた悪行なんて、棚に上げておいて・・・

そんなのおかまいなしで、正論っぽいこと、自分の意見をズゲズケ言う。

この理不尽さ、身勝手さも、また、昭和のオヤジ感モリモリ。。なのでアリマス。

北の富士さんと、アナウンサー&舞の海さんとの「かけあい」は、

勝負以上に「大相撲エンターテインメント」となりつつあるように思えます。

本来の勝負の世界(=主役であるはずの力士の存在感や輝き)とは、

離れてゆき、やや寂しくもあるのですが。。北の富士さん、舞の海さんは、輝いている★

本題は、ここから。。

ご支援先でのコンサルティングが終わり、

新幹線駅に送っていただいのた後の待ち時間。。

※1日の中で最も、脱力し、気が抜けている時間。。笑

待合室の大型テレビで、大相撲の字幕中継が流れていました。

音声は聞こえず、字幕スーパーのみ。

いつもは「痛快」で「楽しい」北の富士さんの言葉が、

文章として文字起こしされると、何とも「冷たく」「キツく」感じてしまうのです。

いつもの辛口です。。笑 大関・正代のやってることは、稽古じゃない!と一刀両断

で、格下相手に、負けた。。ヨイショするアナウンサー

得意満面の北の富士さん。。

私たちが、気をつけたいのが、「メールの文章」です。

「悪いことを伝えるとき」は、

基本、面とむかって、言葉で発するほうが良いです。

伝えたい事・感情を、文章にすると「より増幅」されます。

ですから、

良くないこと・悪いことを、文章で、かつ感情が混じって、書くと。

よりキツく、より冷たく、相手に伝わります。

まして、相手の顔を見ず、文章にするので、

遠慮なく自分の中に渦巻く感情を、叩きつけることができます。

昨今のSNS上の誹謗中傷も・・・文章による「増幅効果」が大きいと思います。

面と向かえば、大したことのない内容で、何てことない普通の人なのです。

逆に、良いこと・嬉しいことを、

文章で伝えると、より暖かくなりますね!

BAD情報を、文章で伝えるときは、感情を入れない。

面と向かって言葉で伝える。

GOOD情報は、

文章で、感情を入れると、良い。

こうゆう原則を・・・昭和の頑固オヤジ代表・北の富士さんから、学んでいます。

2021年6月26日 21:36

6月初めの新聞記事より。

2020年、11年ぶりに、

日本の国民の死亡者数が減った。という事実が、ひっそり記事となっています。

※記事の主旨は、婚姻数や出生数が減った・・という内容。

「死亡者が減った」という、とても喜ばしい内容を、メディアは取り上げない・・・。

2019年の死亡者数が、約138.1万人

2020年の死亡者数が、約137.2万人。

2019年まで、毎年1%~2%の割合で、増え続けていた死亡者が、

昨年は、マイナスに転じている。

あれだけ、コロナ、コロナと言われ続けたのに、

死亡者自体は、減っている。

おそらく、国民の大多数は「死亡者は増えた」と感じているだろう。

「全体としての死亡者は、減る」と予測をしていた人は、少ないだろう。

日本では「死人を出さない」という広義のテーマは、達成できているのである。

医療費は減り、死亡者も減った。この一面においては成功である。

ちなみに、

11年前の減少=2009年は「新型インフルエンザ」の騒ぎがあった年である。

やはり「歴史は、繰り返す」

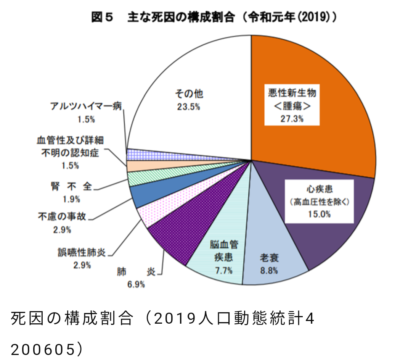

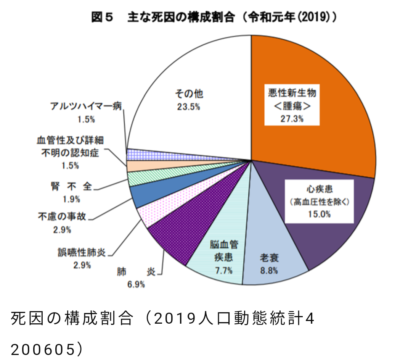

死因別の内訳を見ると、

皮肉なことに「肺炎」で死亡する人が、激減。とあります。

こちら、死因別の統計グラフ。

「コロナ用のベッドを増やせ!」と、言うけれども・・・

この「肺炎=全体の7%」という死因の中の、

さらに、その1分類である「コロナ」※全体の1%くらいかな??のために、

癌をはじめとする他の病気で亡くなる人のための病床を、削るわけには、いかない。

経営も人も、成り立たない。

「統計・データ」で、事実を可能な限り、客観的にとらえて、

国民全員で合理的に、的確に対応する。コロナ対策の私の持論である。

おまけで、感じたこと。

毎年、増え続ける、死亡者数を食い止めるなんて、本当に凄いこと!

流れに、逆行できたのである。

色んな犠牲を払いながらも、ピンボケがありながらも、

リーダーの導く方向に、全員が意識を統一して動けば、

市場の流れに逆らうことだって、可能である。

通常では起こりえない数字が達成できる。数字は改善できる。

きっと、経営も同様である。

2021年6月12日 21:38

そして、

さらに中西青年の思考は発展した・・・

ヒトは、

動物全般に共通する、より「本能的」な部分と、

ヒトがヒトたるべき、より「理性的」な部分の、

両極端を併せ持つ人間が「最強」なのではないか?との仮説を持つに至る。

正解か、どうか・・・。それは、わからない。

が、それを意識して、20年以上、生きている

身分・役職関係なく全員対等。と、階層・階級の上層に存在すること。

子供に愛情。と、子供は付属物、自分の人生優先。

立派な家。と、雨風しのげれば、それで良い。自分の家は、地球。

火を使った美味しい料理。と、生存のための食料があれば十分。

文字の読み書きに卓越。と、言葉や体でのコミュニケーション。

お金や礼儀が、しっかり。と、お金も礼儀も、屁のカッパ~!金=そもそも、紙。

衣類のセンス。と、裸になったときの肉体こそ、全て。

乗り物の所有欲、運転欲。と、自分の足で歩く、走る、泳ぐ、漕ぐ。

育てる力。と、狩る・拾う・見つける力。。。

人にしろ、経営にしろ

「最終到達系」の両端を、併せ持つことが、一番強い。

「中間系」は、埋没してゆく。

「地域一番店舗=人を集める」と「御用聞き、宅配=こちらが行く」を持つ。

「実店舗」と「ネット販売」を持つ。

「ハイイメージ」でありながら、「大衆的」であること。

「生産=メーカー」と、「販売=小売り」機能を、持つ。

「今日、明日、1か月先の短期的成果」と「10年、20年、30年先の長期的理念」

「装置(ハード)産業」と、「ソフト産業」

「見込生産」と、「受注生産」。

経営者・幹部・店長の「温かさ」と「非情さ」。

「情熱」と「冷静」。「ケチ」と「太っ腹」。「大胆」と「臆病」。。

某ご支援先・幹部の食事。。

個人経営の店主が魂を込めて作ったものを求めるランチ。

と、

こちら、日常の食事。。これ、動物の飼料やろ??(笑)

最終到達系の両極。最強(仮説)である。

2021年6月6日 20:03

縁あって、この世に「ヒト」として、生を受けたからには、

「生物であること」「ヒトであること」の両方を、満喫して、

生きてゆくのが、良い。

いつのころからか・・・

20代のころから、そう考えるようになりました。

生き物が好きで、色々なことを、知る過程で、そうなってきたのです。

大学生のころ、とある事情で、ネコを飼うハメになり、

部屋の中をのし歩く、ネコを見ながら、こんなことを考えていました。

・・・・・

コイツら、シッポを立てて、お尻の穴を丸出して歩いても、

恥ずかしくないんだよなあ~。

あらゆる生物の中で、ヒトだけが、お尻の穴を見られると、恥ずかしいのは、何故だろう?

・・・・・

ヒトが、ヒトである特徴とは、何か?

イチ生物として、みんなと共通する特徴は、何か??

階層や序列がある。子育てをする。

食事をする。家を作る。音を奏でる。。。

このようなことは、他の生物の中にも、あること、できることです。

ヒトにしかできないことを、

他の生物との違いとして、整理してみると・・・・

・火を使う、使わない。

・文字を読み書きする、読み書きしない。

・フィクション(お金や宗教に代表される)を信じる。信じない。

・衣類を着る、着ない。

・乗り物に乗る、乗らない。

・育ててから食べる、そのまま食べる。。。等々。

※

本当は、この他に「生殖活動」に関する項目もありますが・・・・

変態度・全開となるので、ここでは、割愛します!・笑

個別に、聞いてあげてください。きっと、イキイキ話します。

(またまた、後編に続く・・・)