2021年9月18日 21:53

商店街の本屋がなくなって、

そのあと、もみほぐしマッサージ店になる。整骨院になる。

チェーンの飲食店が入る。

子供たち、若者たちのため、日本のため、

街に残したいのは「本屋」である。

本屋の側からすれば、こんなに割に合わない商売はないだろうが。。

少年の頃、駅前・通学路には、必ず本屋があった。

絵本を見て、週刊雑誌を立ち読して、漫画の単行本を買い、

参考書や問題集を見て、映画俳優の写真集や伝記を買い、エロ本コーナーに立ち入り、

そのうち、文字だらけの本を買うようになる。

本が身近にあるから、そうゆう順番で、育ってゆけた。

今は、大きなターミナル駅や、

車で出かけるショッピングモールに行かなければ、本屋がない。

全国、津々浦々を回るなか、小さな町の駅前の本屋。郊外の本屋。といった

子供たちが一人で、自転車ぶっ飛ばして、行けそうな本屋を見ると、嬉しくなる。

育った家の中に、本棚があるかどうか。

幼少期から、身近に本があるかどうか。

それが、人間の読み書きや計算の能力、情緒にも、大きな影響を及ぼすことは、

研究データでも証明されている。

家の中から街へ出て、自らの意思で、

本屋で本を見る。本を買う。

これも、同じくらい大事なことだ。と感じている。

そのうちデータで調べてみてもらいたい。

「18歳までの行動圏内に本屋があった人、なかった人の現在」

てなわけで、

本を買うときは、

アマゾンや大規模書店をできるだけ避けて、

まだ、何とか生き残っている、地元の街の本屋さんに注文して、

わざわざ、取りに行くことにしている。

我が理想社会・実現のための

ささやかな「抵抗」と「応援」である。

そんな気持ちを、知ってか知らずか、

本屋の店員は、今日も、変わらず、淡々としている・笑

40年間、変わらない本屋の接客である。

やっぱり、淘汰される側にも。問題があるんだよね。

2021年9月12日 21:17

若者に伝えておきたい。

漫画は一面的。

本は、多面的。

漫画がきっかけで良い。否定しない。効果も認める。

そこから、本へ行ってみよう。

「キングダム」を読んだら、史記を読め、始皇帝を読め、

次の時代、項羽と劉邦に行け。水滸伝も読んでみろ。三国志も。。

漫画の時代設定が、大正時代なら、大正時代に関わる本を。

舞台が京都なら、京都の本を読め。建築に興味が出たなら、建築本を。

自分の想像力、構築力、思考力で、面白くなる。

人間は、善か悪か、白か黒か、ではない。

漫画は、面白くするため、そうゆう描き方が多くなるから、注意せよ。

本の登場人物には、

「グレー」がたくさんある。「まだら模様」もたくさんある。

卑怯な人、人間臭い人。強いけど弱い。弱いけど強い。

自分の頭の中で、多面的に、立体的に、人物や背景を想像する。

正解も、答えも、ない。

自分のとらえ方、次第。

実際の人間社会に、より近いものがある。

2021年9月11日 22:34

敗戦理由の研究

1)油断する。相手の力量を、自分に都合よく見積もる。自分の常識で相手の常識を観る。

2)勝ち方にこだわる。勝ちそのものにこだわらない。奇襲や泥臭さ。

3)兵器の差。EX)ミニエー銃とゲベール銃の正確さと飛距離。優れた兵器を持て。

4)機に乗じない。チャンスには少人数でも攻める。準備よりもタイミング。

5)味方との連携・連絡不足。味方だろうと思っていても裏切っている、動かない。

逆をやっておくことが「勝ち」のための必要条件である。

・・・

突然やってきた入社1年目時代のような忙しさ・笑

毎朝6時前に起きて、いそいそと、毎日、毎日、レポートを書いている。

納期に追われ、普段のお仕事も当然、やりながらのことだけど、

不思議なもので、全然、イヤじゃない。

懐かしい気持ちでもあり、とても勉強にもなる。

で、ブログの更新は、おろそかになる。

しかし、書き溜めていた各種メモがたくさんある(=長文よりも役に立つ!と評判である)

それを、出してゆきたい。

2021年9月5日 21:45

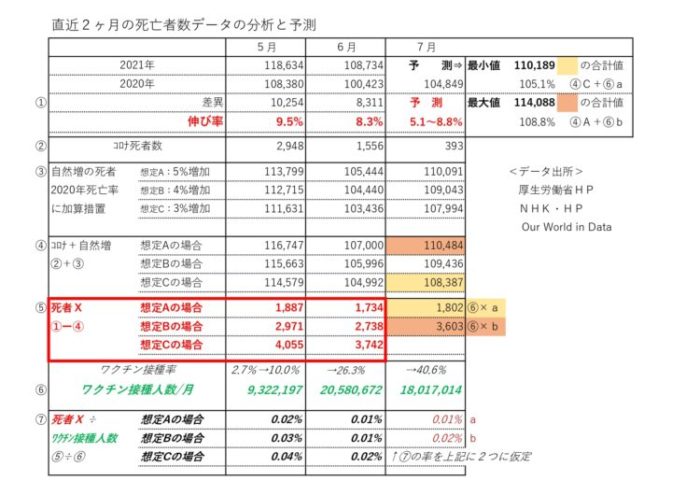

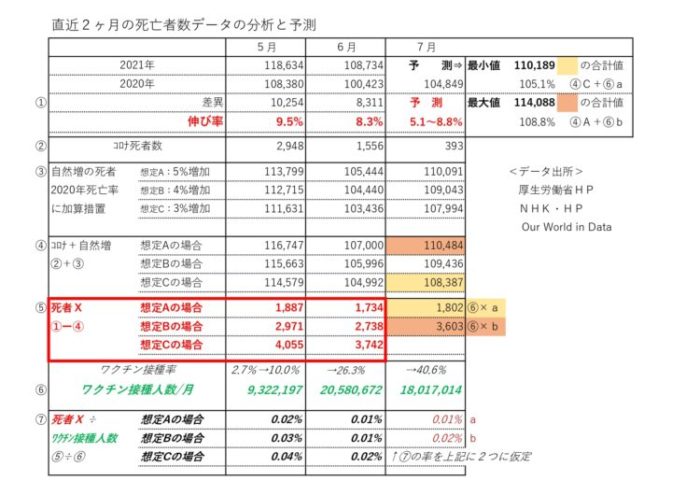

なぜ、死亡者が急増しているのか?

【仮説1:コロナによる死亡者が増えた】

5月は、過去最高のコロナ死がありました。

そのため、増えた可能性がある。数字を調べてみた。

【仮説2:昨年、死ぬことを粘って耐えた方が、息切れで死亡した=自然増の増加】

昨年分の死者と、今年分の死者を、足したくらいの数字になっても、不思議でない。

いくら健康に気をつけても「死なないように」ずっと頑張れるはずもない。

日本の死亡の増加率が、毎年1%~2%の間だから、

この2か年分の合計で、3~4%くらい増える可能性がある。

ということで、

【仮説1:コロナ死】と【仮説2:自然死が増加】を、足してみて、

2021年5月、6月の「昨年よりも増えた死亡者数」から、引き算してみた。

この差し引き数字がゼロに近ければ、辻褄があい、安心なのである。

しかしながら、5月も、6月も、

自然増を過去最高以上の増加率=5%を想定したとしても、

2000人~3000人が、あぶれてしまう。

コロナでも、多めにみた自然増でも、まかないきれない分の「死者数」が存在している。

これを「死者X」とした。

5月から、日本が変わったこと、といえば「ワクチン接種」の人数が増えたことである。

【仮説3:ワクチンを打つことで死亡する人が存在する】

死者Xを、月別のワクチン接種数で、割り算してみた。

「もしかしたらワクチンで死んでいるかもしれない確率」である。

5月は0.04~0.02%

6月は0.02~0.01%

1万人に1~2人の確率である。5月は高齢者の接種が多かった。

もちろん、因果関係は、証明できない。

9月末、厚生労働省から発表となる最新データ・7月の死亡者を予測するため、

この確率と、

既に発表されている「コロナ死」「2020年7月の死亡者数」「ワクチン接種人数」で、

逆算してみた。

その結果、7月の死亡者数は、5~8%程度の増加になる。と出た。

※7%台後半くらいの着地かなー

ちなみに、月間2000人から3000人の死者Xは、

コロナ死以上の人数である。

このまま、

ワクチン接種するであろう約8000万人に、

この確率を適用すると、死者8000人~16000人。コロナ死と同等くらいの人数となる。

【仮説4】もある。

コロナで、病床・人員が不足し、別の病気の患者へのケアが手薄になった?

いずれにせよ、さらに詳しく知りたければ、

・地域別にはどうなのか?ワクチン接種が進んでいる地域での死亡者数推移は、どうか?

・年代別にどうなっているのか?65歳以下の死亡率はどうなのか?

・以前、同様に新型インフルで死亡者が減った2009年から、

翌年2010年にかけての月別死亡者は、どんな動きをしているのか?

様々な角度から検証する必要がある。

そこまでの時間はないから、私はやらない・笑

7月の厚生労働省の数字発表を待つ、楽しみがひとつ、増えた。

この件に気づいてしまった個人的な感想を言えば、こんな感じ。

きっと、インフルエンザのワクチンでも、

因果関係ナシで、亡くなる人は、このくらいの確率で、いたんだろうな~。

ただ、国民の半数以上が打った場合には、数が目立つなあ。

異物混入とか、未知のものへの根拠なき不安よりも、

この事実に基づいて、死者Xの真実を追いかけるほうが、

ミステリアスであり、本質的な問題である。

2021年9月4日 20:15

昨年は、日本全体の死亡者数は、減少。

みんなが健康に留意した結果です。このことは、最近のブログでお伝えしました。

日本全体の死亡者数は、

毎年、1%台~2%前半で、死亡者数は、上がってゆく。

それが、基本的な数字です。

月別の死亡者数も、季節変動がありながらも、

同様に1%~2%前後の範囲で、推移します。

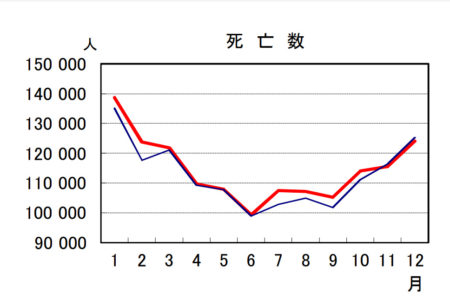

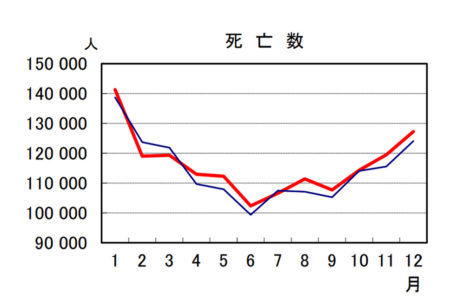

ところが、

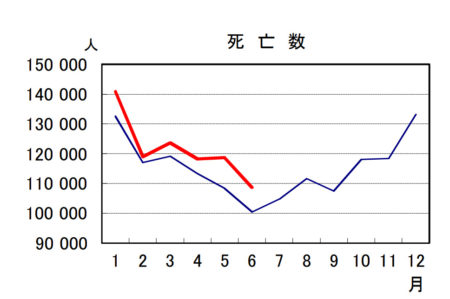

今、日本の死亡者数が、今年5月から、突然、異常な数字を示しています。

5月が、死亡者・増加率が9%台となったのです。

引き続き、6月も、8%台で死亡者が増加。

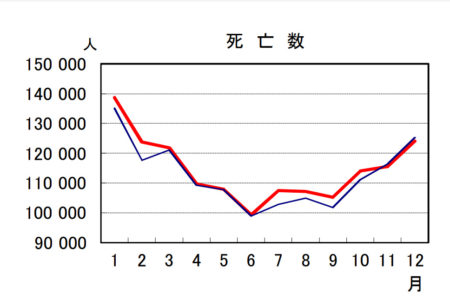

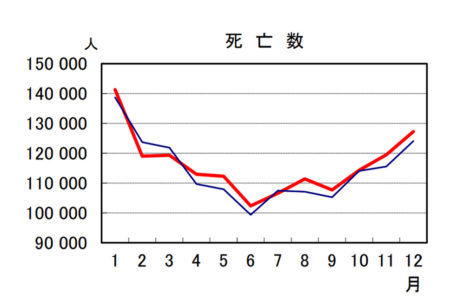

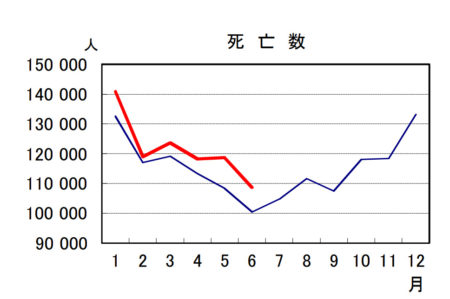

厚生労働省が発表している死亡者数の月別前年対比グラフを、

過去5年分、並べてみます。

赤ラインが当年度。青ラインが前年度の数字です。

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

厚労省の全国の死亡者数は、2ヶ月遅れで、発表されます。

そのため、8月24日に発表された「6月の死亡者数」が最新のデータです。

過去5年=60か月分の死亡者の増減率を見ると、単月で4%程度の増加率が最大値。

その倍以上の増加率が、2ヶ月連続。これは「異常値」である。

グラフの赤のラインと、青のラインが、これほど大きく「引き離されている」月は、ない。

なぜ、そうなっているのか?

この事実をもとに、

次回のブログで、この理由をアレコレ、予測したい。