2026年2月8日 19:30

日本も、ほんの百年前まで、

「僕らにも選挙権が欲しい!」と、闘争している国だった。

99%の庶民には投票の権利がなかった。

女性には権利がなかった。

投票できるのは、高額納税者のみ(全人口の約1%と言われる)

1890年(135年前)25歳以上の男性で直接国税15円以上を納める者のみ(人口の約1%)。

1925年(100年前)普通選挙法により25歳以上の男性すべてに選挙権。

1945年(80年前)男女平等普通選挙。20歳以上の男女に選挙権。

「ない」ときは「欲しい!」と言うのに、

いざ、手に入れると、使わない。

・・・じゃあ、なくても良いじゃないか?

と、取り上げると、怒り狂う。。

(程度の悪いガキが、おもちゃを欲しがるのと同じである)

先輩方が、勝ち取った権利に思いを馳せながら、

きちんと味わって、行使する。

選挙権を勝ち取った親世代(おじいちゃん、ひいおじいちゃんの代)からの

「温度」が伝導し残っている時代・世代は、投票率も高かった。

西暦2025年間のうち、日本人に選挙権がある時代は20分の1。

過去20分の19に生きた人は、主に封建領主制の中「選べない上意」のもとで生きてきた。

そのスパンでの歴史も味わい、幸せを感じて、行使する。

「行っても、何も変わらない」

「誰にも、どの党にも、魅力を感じない」

「誰がなっても、結局、同じ」

「どうゆう世の中になっても、文句は言わない、従う」

そうゆう理由で、投票しない。選挙に行かない人も多い。

それはそれでよい。

でも、投票にだけは、ちゃんと行け。

候補者の名前を書かず、白票で投票しても良いし、

自分の名前を書くでも良い、

「こんな政治家を望む」という歴史上の人物の名前を書いても良い。

バトンを受け継ぐ人類の使命でもある。

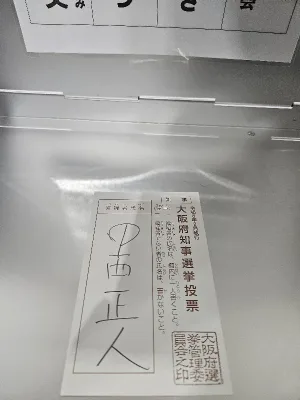

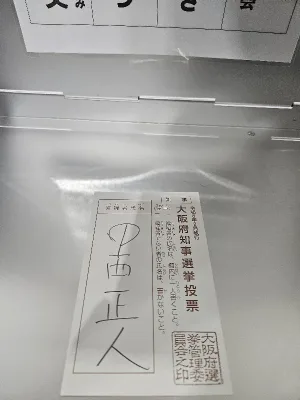

今回の大阪の選挙、

僕だけじゃかなったみたいです、

過去最多の「無効票」を記録した選挙だったそうです。

2026年2月7日 19:19

多くの場合、「身内」がファーストとなるわけです。

すると、長期的な戦略でなく、短期的な戦略をとる。

目の前の得をとる。ということになる。

長期的なメリットというのは、

次の世代、あるいは、それ以降に繰り越しとなる。

自分たちの知った話ではない、と。

他に危機があろうと、

自分たちが、安全で得して居心地よければ、それでよい。という考え方になる。

「ファースト」をかざす人、

「政治力」のある人、というのは、必ずしも、全体のことを考えているわけではない。

権力を維持、延命しようとする。

楽しく、誰も不幸にせず、無理もせず。

しかし、その先には、滅亡がある。

じゃあ、キミは、何ファーストだよ?

って、言われたら、ない。

それがないほうが良いと思っています。

敢えて言うなら、

「一人でも多くの人の幸福」である。

近江商人の「三方よし=売り手よし、買い手よし、世間よし」の精神である。

「政党よし、国民よし、国家よし」

「子供よし、大人よし、老人よし」

「今よし、5年後よし、50年後よし」

↑しかし、こうゆうのは選挙ではウケない。

「俗なもの」を理解しながら、

「知識や理想や能力や柔軟性」も持ちながら、

時代に合わせて、かつ先を読んで、

より多数者の幸福を実現していく。

やるんだよ!って言ったら

おお!やろうぜーー。って、なるようなリーダーが必要です。

2026年2月1日 19:32

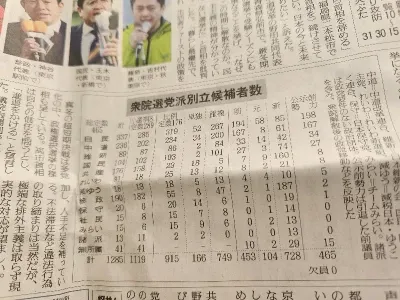

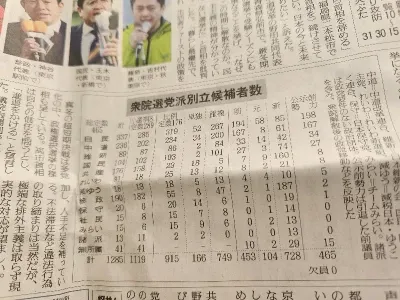

A:議席数を確保すること。=選挙に勝つこと。

B:日本が良い国になること。=問題を解決すること。未来をつくること。

この二つは、似ているようで、別物である。

本質的には「同じであるはず」なのですが、そうでない。

Aだけが異常に突出して上手な人がいる。

もっとも、極端な例が詐欺師である。

今回の衆議院選挙に打って出た判断は、

「A:議席数を確保する」という一点においては、戦略として正しいだろう。

しかし、

それは同時に、

「就任してすぐ、支持率が高いうちに解散すればよい」という安易な前例を残す、

危うさも孕んでいる。

※

余談・・・今回の選挙で勝つ、ということは、

相撲で言えば、立ち合いの変化(当たらずよける)で勝つようなもの。

バスケで言えば、インチキ速攻(守備に戻らずゴール前で待つ)でシュートを決めるようなもの。

勝てばよい、決めればよい、もちろんルール内だが・・・尊敬はされない。

これは商売でも同じである。

たとえばフランチャイズビジネス。

A:FCの入会者数を増やすこと。=集客すること。

B:FCに入会した人が儲かること。=継続的に利益を生み出せる、事業として成功させること。

これもまた、長年見ていると、

別物であることが多数である。

入会者が増えることと、

入会者が幸せになることは、必ずしも一致しない。

A:短期の数字を追う能力。人を信じさせる演出者。

B:長期の価値をつくる能力。人から信頼される実践者。

両方を兼ね備えなければならない。

私は、個人としては、圧倒的にBである。

が、仕事として、Aをしたい人のプロヂュースも行うし、

Bとなるための設計・サポートも行う。

2026年1月25日 19:34

今、大手企業においては、

「全管理職のうち女性の管理職が、〇%以上」など、

女性の管理職や役員の割合が、数値目標として、決められているところが増えています。

その結果、

成果、能力、人間性に、疑問符がつく女性社員でも、

目標にあわせるため、優先的にリーダー職となり、

男性社員の登用が、どん詰まって、

ギャップが生まれ、組織と人が疲弊している。というのです。

たとえば・・

総合評価70の女性と、総合評価85の男性では、

70の女性のほうが上司となり、85の男性が部下になる。

でも、組織はそうはいかない。=リーダー以上に優秀な社員は辞めてしまう。

70の女性に、70以下の社員をつける。そのための部署を作らねばならない・・・。という現象も起きる。

85の男性は、昇進が難関なものとなっている。

未来を作るため、乗り越えてゆかねばならない取り組みである。

私が、いろんな会社を見てきた中での、

「働く男女の差」についての認識をぶつけてみました。

「最初、女性はみな優秀。

ただ、十年単位の長期でみれば、伸び悩んだり、つまづく人が多い」

「最初、男性はダメなヤツばかり。

ただし、逃げずに食らいついてくる子は、そこから、ぐっと伸びてくる」

すると、

「そんなことはない」

「女性のほうが、優秀で戦力になる、伸びしろもある」との答えでした。

ただし・・・と、彼らは言う。

管理職や役員候補になりえる!と感じる、

真に優秀な女性は、

家庭に入って、専業主婦になってしまうことが、多いそうです。

会社。よりも、家庭や子供を優先する志向が強い。

夫の仕事の激しさ、育児への協力度、家事の重圧……。

どれだけ本人が優秀で、会社と仕事が好きでも、

環境が整わなければ「現役続行」のカードを捨てざるを得ないのです。

「夫婦で稼ぐ」という原点回帰へ。

・育児がひと段落した後の、スムーズな職場復帰。

・育児中でも、時間ではなく「成果」で正当に評価される体制。

・家庭でのパートナーとの協力体制。

このような「当たり前の土壌」を、きちんと耕していくことが必要と感じます。

実は、夫婦が共に働き、共に生活を支えるというスタイルは、

奈良時代の古くから日本人が当たり前にやってきた姿でもあります。

無理な下駄を履かせるのではなく、

無理に欧米にあわせるでもなく(欧米では女性も戦争に行くからねー)

これまで、日本の歩んできた道に、無理なくフィットさせ、

「優秀なすべての人財が、環境を理由に諦めなくて済む」ように。

2026年1月24日 19:21

大企業では「ハラスメント」への対応・教育が、想像以上に強化されていました。

人口ボリュームが大きな「団塊の世代ジュニア」の私たちは、

常に「競争」の中で、育ってきました。

小学校:5クラス。

中学校:12クラス。

高校:12クラス。

バスケ部には、1学年で30名が入部して、3学年で60名以上。

練習場所も時間も限られているので、

まずは、部活を辞めさせるための過酷な練習、

根性があるヤツを見極め、残れば良い。という世界。

だから、理不尽も「試練」と考えて、

何とか突破したり、心の中や友達と一緒に小馬鹿にして、かわしたりできる。

年長者からの、暴言も暴力も、「糧」や「反面教師」と、消化することができる。

しかし、

そのような常識も行動も、今の時代は、通用しません。

このような我々が、

「俺たちが育ってきたのと同じように、常識を教えてやらねば」という、

エゴ的善意が、ハラスメントを起こす。

大企業では、パワハラ・モラハラ・セクハラを未然に防ぐため、

厳しく規制されていました。

その話題で、持ち切りでした。

5人に聞いた中で、一番、厳しい会社は、

社内に設置されている「ハラスメント通報窓口」に通報されたら、

国内にいる場合、即日もしくは、翌日の午前中までに、

東京の本社へ出社することが、絶対のルール。

如何なる理由があろうとも。

たとえ、重要な仕事のアポがあっても、ゴルフの約束があっても、全てキャンセル。

調査スタッフに、状況のヒアリングを受ける。

「え、、、どんな内容の通報でも?」

「そう、どんな内容でも」

「通報者が、嘘ついてたら?」

「関係ない。それも直接、聞きますから。すぐ東京に来なさい。って感じ」

「えー、マジか・・」「で、何回、呼び出されたん?・笑」

「2回・・・」

1回は、見事、セクハラと認定された。

「かわいいなあー」←アウト!

「僕が若かったら、絶対、告白してたわー」←完全アウト!!

みんなでワイワイ、飲み会の席の冗談まじりでも、アウトです。

これが常識。

2回目は、ギリギリ、セーフ。

・・・そもそも、要注意な社員=前任の上司と妙にズブズブ。

だったので、やりとりを全て、メモに残していたことが、功を奏した。

通報自体が、

以降の人事=出世の道に影響する。

個人面談は、個室では行わない。開放空間で行う。

男同士であっても、可能な限り2人にならない。会話は録音しておく。

それが日常であるらしい。

このようなハラスメント対策について・・・・

「住みにくい世の中になったものだ」「縛りができた」

「こんな甘やかせて、一人前になるのか?」と、

マイナスのイメージとして、とらえるか。

逆に、

「売上拡大、人材定着、利益創出の原動力・装置となっているのではないか?」と、とらえるか。

私は、彼らの話を聞きながら、後者を考えました。

・合理的な仕組みや、方法論ベースで、動いてゆくように、会社が変わる。

(誰かの感情や顔色をうかがいながらの仕事とならない)

・離職コスト、採用のコストが下がる。

・若手、女性が定着し、活躍しやすい環境になる。

その第一歩になるのではないか?

ハラスメント対策は「きれいごと」ではなく、

売上・利益に「構造的に」結びつく経営施策となっているのではないか?

・・・・

「ハラスメント通報」のうち、

半数近くは、当事者以外からの通報(サンプル5社ですが、そこはご容赦・笑)

女性に好意を寄せる男だったり、何らかの遺恨を持つ者。

「男から男への嫉妬」というヤツです。

こうゆうのは「大企業ならでは」という感がしました。