2025年10月19日 19:59

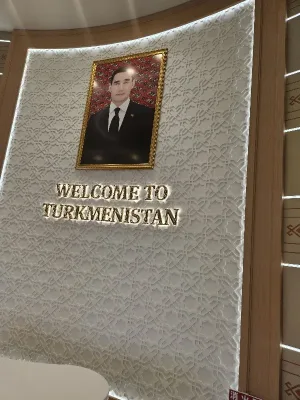

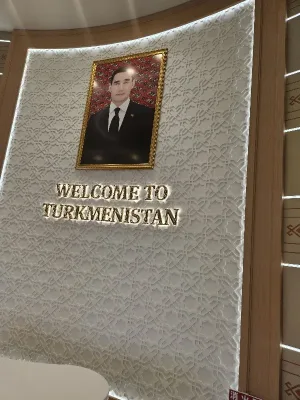

トルクメニスタンは、独立パビリオンで出展。

マイナーですが独裁国家。「中央アジアの北朝鮮」とも呼ばれ、

特別な許可がないと渡航できないそうです。

入口で迎えるのは、この写真。

「誰ですか?」と尋ねると、

ブスっとしたコンパニオンが、

ブスっと「大統領です」と教えてくれました。

(ん??あまり、愛されてないのかな?)と、邪推してしまいます。

レーニン、スターリン、毛沢東、金正日、ヒトラー、

戦時中の昭和天皇、ヤクザの親分、宗教団体の教祖・・・

自分の写真を、

自分の影響範囲に掲げさせるのは、

心理的支配をもくろむ独裁組織の特長です。

そして、非合理的社会を作っている不安の裏返しでもあります。

(お、、そう言えば、某FCチェーンでも・・・笑)

そして展示は、とても鮮やかな「没入型」

外部にも大動画スクリーンを備え、国威を誇示していました。

↑この「外観に大動画」スタイルは、アメリカとトルクメニスタンのみ。

万博で、はじめて知った国でした。

2025年9月14日 19:01

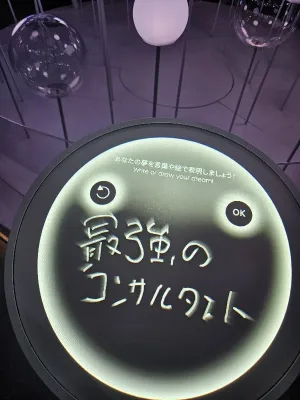

シンガポール館には

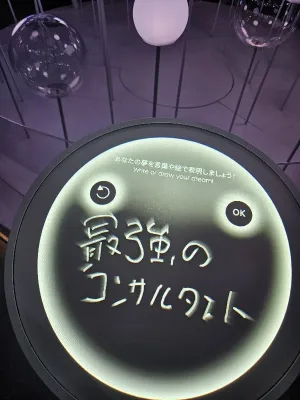

「あなたの夢を言葉や絵で表現してみましょう」書いてください。

というコーナーがあります。

私は、迷うことなく、こう書きました。

「最強のコンサルタント」

追っても、追っても、届くことのない。でも、必ず実現したいこと。

そして、2階に上がると、

天井に広がる巨大スクリーンのなかに、

先ほど書いた「夢」が、ふわーっと出てくるのです。

何度か、色んなところに、みんなのものと一緒に出てきます。

・360度、巨大スクリーン

・自分だけのオリジナル

シンガポール館は、人気パビリオンの条件2つを融合しています。

・・・・

「平和」「笑顔」「健康」「家族」「幸せ」「楽しく」「仲良し」

そうゆうワードが、大多数を占めています。

一般的には、そうゆうことなんですよね。

自分が普通ではない認識の持ち主であることは、理解できました。

ちょっと毛色が異なっています。

一緒に来た友人から「お前、ルフィか!」

(海賊王にオレはなる!)みたいだ。と言われました。

確かに、子供のようです。

夢を追い続けています。

自分の生涯を通して実現させたい価値・使命を自覚し、志に生きています。

みんなの夢を一覧的に見させてもらう。って、面白いです。

ずーっと見ていても、飽きません。

2025年7月6日 21:58

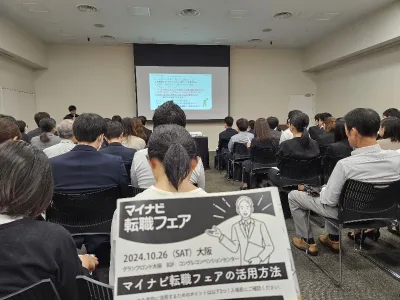

転職フェアでは、

転職者向け・ノウハウセミナーも併催されていましたので、

これも、転職者のふりをして潜入。受講してきました。

採用や転職のコンサルタントの方が講演しておられました。

以下、主な内容です。

↓↓

現在は、有効求人倍率2.86倍、空前の売り手市場(雇用される側に有利)である。

しかし、職種によって倍率に大きな開きがある。

ITエンジニア12倍、事務は0.65倍である。

昨年の転職者のうち年収アップする人35%は、ダウンする人が35%

同一職種なら上がる。業界と職種を変えると下がる。という傾向がある。

志望企業を事前に調べてから、面接に向かうこと。

自分の転職理由は何か?

叶えたい希望を「ひとつ」に絞ることが大事。

収入?勤務時間?休日?勤務地?職種?仕事内容?環境?

自分の「やりたいこと」と、会社が「やらせたいこと」が違うことがある。

WEBの転職者の口コミをどこまで信じるか?

⇒あくまで参考に予測を立てる材料にする。鵜呑みにはせず、確かめる。

フェアのブースでは、出会いと偶然を大事にする。

ブースでは、その会社の人柄を見るとよい。

「違うなー」という感覚も大事にする。それを本命での志望動機に使うことができる。

「志望動機」を聞いてくる採用担当者に対して、

「別に御社じゃなくてもいいんです」論争がネットで話題になった。

でも、志望動機は、しっかり作るほうが良い。

ちなみに、うまい面接担当者は「志望動機は何ですか?」とは聞かない。

記憶は曖昧になるから、すぐ行動するのが良い。

「袖触れ合うも何かのご縁」

合否のメールやお誘いのメールが来たら、必ず返しておくこと。無視はNG。

というのも、後々、仕事やプライベートで、どこかで、会うことがある。

面接していた人が、営業に来たり、商談相手だったりすることが、

これまで何度もある。

当たり前だけど、、

履歴書の日付のチェックをすること=履歴書の使いまわしも良いが注意しておいてください。

↑↑

・・・・

みんな真面目に受けているなあ。と実感しました。

セミナーまで受ける真面目な転職者はどんな年齢でどんな層か?

転職者へ効くフレーズは何か?

転職者からどうやって「調べられる」ようにしておくのか?

どんな仕掛けを作り、待ち受けるか?

面接内容は、どうするか??

転職者が勉強していること、思考・行動パターンも、

頭に入れておくために、セミナーにも参加しました。

売上アップのマーケティングでは、

お客様・競合相手・自社。

これらの現状を正確に知っておくこと。

それに基づいた対策を立てること。

転職者の採用についても、同じです。

転職者・競合相手・自社。

この力関係を把握することがスタート地点です。

2025年4月26日 19:57

「組織づくりの要諦は、壊すことにあり」

以前ブログでご紹介させていただいた船井総研の元社長・本告正さんに、

https://cleaning-keiei.com/nakanishi/2023/12/17/

社長室に「ご招待」いただき(=お呼び出しをくらい?笑)

お話したとき、教えていただいた言葉です。

「どんなに成功していても、うまく行ってても、組織は3年に1度は、必ず壊すものなんだ」

「新しい組織がうまく機能するかどうか、とか、人事がどうだ。ということは、たいして大きな問題ではない」

「定期的にバラバラに壊すこと自体が、大切なんだ」

私が入社して数年目のとき、大きな組織変更があって、

おそらく「不満半分」で、尋ねたのだと思います。

やっと会社にも人にも仕事にも慣れてきたのに・・・業績も順調なのに・・・なぜ??

という思いから。

(ふーーん、そんなものなのか)

(まあ、確かに、銀行とか大企業は、3年に一度は、部署移動するってゆうしなー)

(しっかし、テキトーだなあ、そんな感じでええんかいな??)

当時は、このくらいにしか、考えていませんでした。

でも、前述の「動的平衡」により、説明がつきます。

「生命は、絶えず自らを壊しながら、作り直すことでバランスを保っている」

個体が集まっている人間社会も生命体である。会社も生命体である。

人間と他の生物も、地球全体も、ひとつの生命体と言うことができる。

実際、伸びる会社ほど、

一見、非情に思える大胆な人事をします。

店舗リーダーに、突然、工場長をさせる。工場長が、店舗責任者になる。

居住地から、遠くの拠点でも、おかまいなく単身赴任させる。などなど。

伸びない会社は、ずーっと人事が固定です。

社長も、幹部も、リーダーも、同じところにいます。

※

日本の官僚組織とか、定期的に「壊す」といいんですよね。きっと。

部署や編成自体を、大きく入れ替える。

簡単に実施するなら、財務省の課長が、いきなり、文科省の課長になる。入れ替わる。とか。ね。

そうすれば、国という生命体も健康になると思います。

2025年4月20日 19:42

生物学者の福岡伸一氏が提唱する概念です。

「生命は、絶えず自らを壊しながら、作り直すことでバランスを保っている」

福岡さんは、優しそうなお顔と語り口と裏腹に、

こんな実験を、マウスに施した。

マウスのなかのひとつの遺伝子を無効化する。

つまり、意図的に身体の異変を作りだそうとする。

しかし、元気に生き続ける。

遺伝子は、大きなシステムのなかの一部なので、

すぐマウス本体に大きな異常をきたす前に、足りない遺伝子をバックアップしたり、

補完しあう仕組みが働き、

マウスのなかに「新しい平衡=バランス」が立ち上がる。

機械の場合、部品が壊れると、やがて全体に影響が及ぶ。

しかし、生命の場合、ひとつ取り除いても、大丈夫なようにできている。

自助的に全体に影響が及ばないようになっている。

生物は「動的な仕組みとして統合的な存在」なのです。

絶え間ない流れの中で分解、合成がバランスをとっていることを「動的平衡」と呼ぶ。

生命の本質は、

遺伝子や細胞といった個別の要素にあるのではなく、

要素と要素の関係性、それらの「あいだ」で起きる相互作用にある。

そこに生命が宿っている。との結論にいたる。

会社やチームに置き替えて言えば、下記のようになる。

組織の本質は、個人や役割といった個別の要素にあるのではなく、

個人と個人。役割と役割。の関係性、それらの「あいだ」で起きる相互作用にある。

そこに組織の生命が宿っている。

モノではなく、そこで織り成しあうコトにある。

組織では、日頃から、色んな構成員同士の「相互作用」「あいだ」の機会の「量と質」を、大切にしておくと良い。

1つのピースが抜けた後の「新しい平衡の立ち上がり」がスムーズになります。

生命は「壊しながら、作ること」で、バランスを保つ。

ダルビッシュが抜けたあとも、チームが勝てることも、動的平衡のひとつです。