2023年9月24日 20:08

北海道の空港での一場面。変わり者オヤジ同士の友情の話。

本当にくだらないので、読まなくて良い内容です。

飛行機が遅れていたので、

えびスープが名物の人気ラーメン店「一幻」の行列に並ぶ。

店員が、メニューを持って、事前注文をとりにくる。

中西「海老みそラーメンにするか、海老しおラーメンにするか、迷ってるんですけど・・・」

「どっちが、いいですか?」

店員「どっちも、美味しいですねー、人気を2分しています!」

「ただですね、僕が好きなのは、海老しょうゆなんです」

海老しょうゆ。は、上記2つに比べ、明らかに注文数で劣りそうな位置づけ。

中西「ほほーーぅ・・・・今日は、あなたに乗った!海老しょうゆにする!」

店員「え、ほんとにいいんですか?ボクは好きなんですけど・・・人気は、みそか塩ですよ」

中西「いい!大丈夫。君が好きな海老しょうゆを、食べてみたくなった!」

すると、

ひとつ前に、並んでいた男性が振り向いた。

男性「そんなことを聞いてしまったらねえ、、ボクも海老しょうゆにしておいてよ~」

店員「え??いいんですか?ボクの味の好み、変わってますよ。」

男性「いいから、さっきの海老みそ、注文変更、海老しょうゆにしておいて!」

中西「あの・・・、このお店、良く来られるんですか?」

男性「いえ、初めてです」

中西「え?初めてなのに、海老しょうゆですか??チャレンジャーですねー」

男性「やっぱり、店員さんが食べているものが、美味しいと思うので」

席に案内される。繁盛店なので、隣同士の席に案内された。

男性は、見た目、小太りのオタク系おじさん。

青と黒のチェック柄のネルシャツに、

リュックサックを背負い、眼鏡をかけて、無精ひげ。

中西「これから、どこかに行かれるんですか?」

男性「いえ、東京から帰ってきたところです」

(ははーーーん、アイドルのコンサートに行ってきたに違いない、

リュックの中にはペンライトや団扇だな。。。)

中西「北海道にお住まいなら、このラーメン屋さん、たくさんあるのでは?」

伊豆の実家の友達と会って帰ってきたところ。北海道に住み始めて2年。

道内でもこの店舗は行列のことが多い、

今日は行列が少な目だったから、並んでみた。ということ。

男性「どちらから、来られたのですか?」

中西「関西から。時々、仕事で北海道に来ます」

男性「え、それじゃ、こんなところでラーメン食べている場合じゃないでしょ?アレ!」

中西「あ、アレの日・・・・」

男性「はい、今日ですよ。ワタシ、阪神ファンなんです」

中西 急ぎスマホで速報をチェック

「あ、勝ってますね!今日、アレですね」

「関東に住んでおられて、阪神ファンは、珍しいですね」

男性「ええ、小林繁のときから、好きになりましてね・・・」

その後、阪神の話、甲子園の話、おすすめラーメン店の話。。等々をする。

オタク風男性は、食べるのがもの凄く早い!先に席を立つ。

そのとき、机の上にあった私の伝票を、持って行こうとする。

=おごろうというのだ。

中西「いや、それは困ります!」

男性「これも、ご縁ですし、アレのお祝いです」

中西(いやいや、それ困るで、おーん、ほんまになあ)※岡田監督風

問答無用で、オタク風男性は、2人分の伝票をレジへ持って行ってしまった。

このまま帰してなるものか!

急いで、財布の中身を確認する。幸い千円がどっさりある!

2枚を取り出し、レジへ向かい、おじさんのポケットにねじ込んだ。

中西「ありがとうございます。お気持ち。本当に、嬉しいので。」

レジの表示金額は、2780円だった。

ちょうどいい感じに、払えた。

会計を済ませて店を出るおじさんと、

残ってラーメンを食べてるおじさん。

互いに無言で、アイコンタクトして、手を挙げて、サヨウナラした。

オヤジ同士の一瞬の友情。

アレ=阪神タイガース18年ぶりの優勝の日の思い出です。

2023年9月17日 21:20

前回ブログの根底にある原則。

自分が「消費者」となって商品を買うとき、

絶好の勉強の機会である。

消費者の立場になれる。

カスタマーの立場から発想できるようになるチャンスです。

まわりを見て、誰が、何を買っているか?

それは、何故なのか?

スタッフさんは、どんな接客をするのか?

凄いな!と思う点、不満に思う点。

この店が、支持されているポイント。。

「買い」ながら、

自分の仕事で扱う商品を「売る」ときのことを考える。

買い手と売り手、両方の立場になってみる。

ここが、たいてい「分離」する人が多い。

単なる「消費者」で終わる。

「消費だけ」に楽しみを見出していては、資本主義の奴隷になるだけである。

消費者として買いながら、

立場を置き換えて、

自分の仕事で扱っている「商品」を売ること=生産・販売することも考える。

買い手になれば、売り手にして欲しいことが、わかる。

こうゆう消費できる人のことを「スーパー・カスタマー」と呼ぶ。

前回ブログの場合、

「接客レベルの3段階」を知ったうえで、

自分がコンサルティングの依頼を受けるとき、こんな接客ができているかな?

と、考える。

「希望の鞄を、全種類、集めて並べてあげる」って、

「他のコンサル会社のことも比較して、教えてあげる」ってことだよなー。とか。

クライアント先のスタッフさんは、こんな接客ができているかな??

どこを、どう変えれば、できるかな??とか、考える。

たとえば、

ホテルでのお食事。この雰囲気の良さの理由は、何か??

天井が高いって、いいよなー。

店内に緑があるって、いいよなー。

外の景色とつながってるように感じるのは、いいよなー。

円形のレイアウトや、適度な段差も、理由かな?

こんな感じで、十分なので、初めてみては?

2023年9月16日 21:20

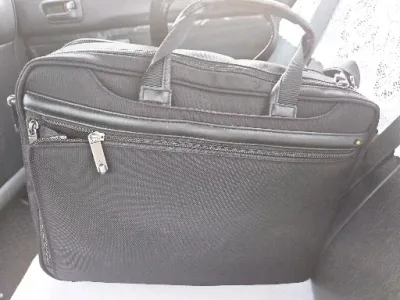

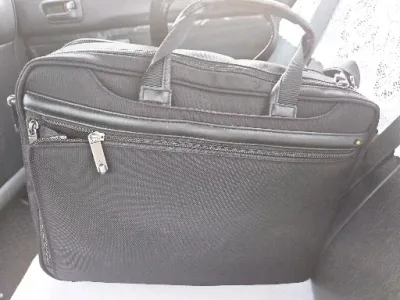

仕事用の鞄を求めて、

百貨店のビジネスバッグコーナーに行ったとき、

接客を受けてみて、勉強になったこと。

<私の要望>

・出張にも使える大容量「3WAY=手提げ、肩掛け、リュック」が欲しい。

・毎回「肩掛けベルトと本体をつなぐ器具が壊れてしまうこと」が、問題点。

・ブランドはどこでも良い。どのメーカーでも良い。

・軽くて丈夫。見た目も、かっこいいものが欲しい。

接客スタッフ・一人目

【言葉遣いだけで、逃げだしたくなるスタッフ】

「気になるもんがあったら、ゆうてねー」と、声をかけてきた。

「あ、はい~」と言って、逃げるように、この店員のもとを去る。

本当は、売場自体から去ってしまいたかった。

・・・

ここ一応、百貨店でしょ。百貨店も人手不足か??

しかし、採用してしまってはいけない人もいる。基礎教育も必要だ。

言葉遣い・態度だけで、売上を下げてしまうスタッフがいる。

接客スタッフ・二人目

【自分の売りたいものを、売るスタッフ】

自分で鞄を手に取って調べていると、別のスタッフが近づいてきた。

その商品とブランドの説明を、一生懸命してくれる。

他の気になる商品のひとまわり大きなサイズがないか、聞くと調べてくれた。

が、「つい先週、全店舗から在庫が切れてしまった、取り寄せもできない」

・・・

自分が売りたい商品、客が手にした商品の説明を完璧に行うスタッフ。

標準的な販売レベルは、こんなところであろう。

接客スタッフ・三人目

【相手の要望を聞き、課題を解決するスタッフ】

(帰りに別の店に寄ってみて、それでもなければネットで買おう!

そのときの材料を調べておくために、少しだけ、さっき見た商品を確認しておこう)と見ていると、

別のスタッフが、説明をはじめた。

「誰が、どんな目的で使うバッグですか?どうゆうことで、お困りですか?」と聞いてきた。

そして、各ブランドの売場の中から、3WAYの大容量バッグを、すべて集めてきてくれた。

手元で、金具部分の強度を中心に、軽さ・素材感・収納力。。比較して、調べることができた。

・・・

結局、このスタッフさんから、買うことになった。

相手の今、解決したいこと。背景を知ること。そのうえで、選択肢を提示してくれること。

平均よりも少しだけ高い収入を得たいなら、(会社的に、ネット通販に負けなくないなら)

これくらいの接客はしければならない。

新しい相棒と、本日も仕事です。

2023年9月10日 21:38

高校の在校生・卒業生の口コミ情報サイトを調べてみると、

大きな法則が発見できます。

偏差値の高い高校は、口コミ評価の点数が高く、

偏差値の低い高校は、口コミ評価の点数が低い。

偏差値と口コミ評価点数は、比例している。

なぜ、そうなるのか?

5つの仮説が、思いつく。

1<自分のせい/他人のせい>説

偏差値の高い高校の生徒は、努力して、道を拓いてきた。点数は自分次第という思考ができている。

偏差値の低い高校の生徒は、他人(校則、先生、施設、校風、同僚)のせいにして、低い点数をつける。

2<苦労して手に入れたものは価値が高い>説

人間、苦労して手に入れたものを、悪いものと思いたくない。

だから、苦労して入学した高校には、現実よりも高い評価をつける。

深く考えず、入れるところにすんなり入学した人は、フラットな立場で評価する。

3<校則がゆるい/厳しい>説

偏差値の高い生徒は、自主的に規律を守れる。責任のある自由=リバティがわかる。

だから校則が最低限で良い。反発が少ない。

偏差値の低い生徒は、際限なく、無秩序で勝手。責任のない自由=フリー。

だから締める。すると、反発する。

4<長期的打算/短期的感情>説

偏差値の高い生徒は、自校の口コミ点数は、

将来、自分の経歴に影響を及ぼすことを計算して、高い点数をつけておく。

偏差値の低い生徒は、そこまで考えが及ばない。

目先の好き・嫌いで生きている。一時の感情で点数をつける。タトゥーを入れることに似ている

5<今の自分への評価、深層で自己投影>説

偏差値の低い生徒は「今は、1~2点だけど、これから、4~5点になる」という可能性

「=自分の伸びしろ」を残した点数を入れる。自分でも気づかないうちに、自分を投影している。

偏差値の高い学校の生徒の高評価も、「学校」というよりも、今の自分自身への高い点数である。

さて、どれが、当たっているでしょうか?

どれも、正解な気もします。

この5つの説を統合する根本的な答えとは、何か?

皆さんは、どの説をとりますか?

自分が高校生だったとき、自分の高校に何点をつけますか?

その他、さっと調べてみてわかったエトセトラ所感・・・

1)この傾向は、都市部において顕著。地方においては、ゆるやかである。

地方出身者のほうが、社会に出てから活躍できる素地、所以かもしれません。

2)「偏差値が高いのに、口コミ評価が低い」という高校も存在する。

特進コース、体育コースを設けている私立の高校に多い。

偏差値(=学校経営)維持のための詰め込み教育・階級・分断の弊害か?

大人の経済的エゴ。を、感じとるのか?

3)コンサルタント的視点からすれば、

「偏差値が低くても、口コミ評価が高い」というカテゴリーには、

新規マーケットがありそう。そうゆう学校を作れば、市場を切り崩せる。儲かる。

マッピングして、このポジションに近いモデルになりそうな学校の取り組みを調べれば、

答えは出てくる。

勉強しない=楽しい!満足。

というわけには行かないのが、世の中のようです。

ちゃんと体系的に勉強する人のほうが、生きている満足度が高い。

2023年9月9日 20:56

応援してもらえるようになるには、

まずは、自分が、自分の所属している組織について

「このチームは、最高だ!」

少なくとも「かなり満足している」と、言えなければならない。

「このチームは最高だ!」という人が所属しているチームのことを、応援したくなる。

昔、幼少の我が子に、伝えたことがあります。

・・・・確か、小学校のクラス替え後、不満を漏らしていたんだと思います。

「ええか、自分の所属している団体のことを、悪く言うな。自分自身をダメ人間。と言ってるのと同じやぞ」

「ダメと思うなら、自分たちで良くする。ダメを良くする面白さもある。全ては自分の考え次第なんや」

「それができないなら、現状を楽しみ、自立する力量が不足している。と、認めろ」

「そのうえで、自分の力量、相応の環境に、所属を変われば良い」

「しかし、また、不満を漏らして、同じことを繰り返すだけになる可能性が高い。覚悟を持って別の場所に移れ。

でないと一生、そうやって生きてゆくことになる、キミはどっちの道に行く?」

校区内の地区。

クラブ、部活動。

学年内でのクラス。学年自体。

塾、習い事。

そして、小・中・高、学校自体。

大人になると、会社。社内の部署。。

人は、何らかの組織、団体に属して、生活してゆくことになる。

高校には、口コミ情報サイトがある。

在校生や近年の卒業生が、評価を書き込めるようになっているサイトである。

甲子園決勝の2校。

周囲から大きな応援を受けて優勝した慶應と、準優勝の仙台育英を調べてみた。

5点満点中

慶應 4.4(神奈川県3位)

仙台育英 2.8

(まあ普通の生徒は書き込みしないだろうが・・・、ただ母数が集まれば傾向はつかめる)

自分の学校に、1点とか2点とかをつける生徒がいる。のである。

やはり、

自分たちの所属組織への評価、満足度は、

周りから応援されるかどうか?と、比例する。相関性がある。

甲子園での応援が凄いものとなった根本は、ここにあるのではないか?

ただの野球の「応援」から、こんなところまで、調査されて、決めつける。笑

面倒なオッサンの横暴である。

が、真理である。

さて、

店舗は、どうですか?

会社は、どうですか?

そうゆう「教育」をしていますか?

そうゆう「環境」を与えていますか?

「応援される」とは、お客様が支持してくれる=お金を払ってくれる=売上が上がる。

ということです。

自分のチームが「良いものだ!」と満足して、

楽しそうにしているスタッフがいる会社を応援したくなる=お金を払いたくなるものです。