2019年2月17日 22:43

プライベートで、ご飯を食べるなら、

できるだけ、チェーン店を避けて、

店主・オーナーの顔が、見えるお店、

その店独自を味や、サービスを選ぶ。

仕事のときは、

目的に応じて、使い分けが必要だから、

チェーン店にも、入店する。

チェーン店が、優れていることも、

たくさんある。

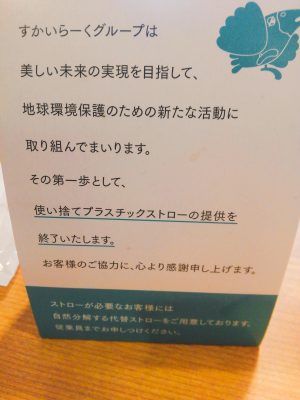

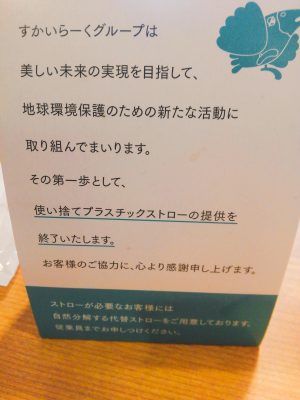

チェーン店で見つけたこのパネル。

こうゆうことの表現方法は、さすがだなあ~。

お客様に何か、ご負担をお願いするときには、

このくらいのことは、書かなきゃ・・・ですね。

チェーン店からも、たくさんの学びがあります!

2019年2月15日 21:22

売上アップの作戦を立てるとき、

マーケティング活動を行うとき。。

今、現在、この市場で繰り広げられる

「お客様支持の奪い合い」に、如何にして、勝つか?

これと同時に、

「時間軸」でも、戦い方を考えています。

まず、ここ数カ月で、これに取り組み「勝利」する。

そうすると、1年後は、こうなっている。

2年目で、もしこうなったら、こうして、

別の「こうなる」になる可能性もある、そのときは、こうする。

3年目には、これを行う。

ということは・・・

今、決めている数カ月先の取り組み事項は、これで良いのか?

また、戻って、再チェックする。

これを「戦略の奥行き」と呼んでいます。

「奥行き」のある戦略は、良い戦略です。

忙しいとき、

ブログ文章は、短くなってしまいます。

でも、

案外、短いほうが、良いことを書きます。

自画自賛♪

のような言い訳。

雪国のご支援先での昼ごはん、

新巻鮭とつららが、

庭先にぶらさがった風情あるシーンです。

2019年2月10日 10:14

ブログの更新が・・・

滞っています!

本当に、申し訳ない。。

「この時期は、忙しいですもんねー」

更新を待ってくれている皆さんからは、

暖かい声をかけていただいております。

今年から「クリーニング2100倶楽部」という

大きな仕事に区切りをつけた、

にも関わらず、

このスケジュールの詰まり具合。仕事の濃密さ。。

今年も継続していたなら、大変な事態になっていたなあ、と思います。

私のブログの更新が、止まっているときは、

こんな可能性があります。

・仕事が忙しい =7割

・サボり癖が出てきた =2割

・渾身ネタを執筆中 =1割

・他に楽しいことしてる=0割

仕事が一番、楽しいです。幸せ者です。

売上が上がる、前進する、成長する等々して、

イキイキ、楽しそうな姿を見るのが、

一番の喜びです!

て、ことで、、3月・4月までも、

すでに、びっしり予定が埋まってきましたが、頑張ります!

ご支援先、コインランドリーの出店、工事中です!

2019年2月9日 22:31

出張先のホテルの浴室にて。

シャンプーのボトル・キャップ部分に、

テープが巻かれていて

「安心して、お使いいただけます」とある。

ん?

どうゆう意味だ???

湯船に浸かりながら、

しばらく眺めていて・・・

意味がわかった!

「何か、違うモノが混入されてしまう心配は、ありません」

そうゆう意味なんだ。。

変な客が、キャップを開けて、イタズラするかもしれない。

今まで、考えたこともなかったけど・・・急に怖くなってくる。

水で薄める、シャンプーにリンスを入れる、、くらいなら、まだ可愛いけど、

唾をペッって入れる、脱毛薬を入れる・笑、、とか、もしかして、あるのかーー!?

スタッフさんが、間違ったものを入れるかもしれない。

いやいや~

「リスク管理」だなあ。

「俺は、そんなことをしない」

正確に言えば・・・

「この人間性の低い、俺ですら、そんなこと、しない」

「だから、フツーの人は、そんなことしないだろう」

と思って、対応していると

「そのフツー」が、

通じない人が、たーーくさん存在している。

こうゆうことが、身の回りで、

時々、起こる。。

そのたび、然るべき対処をし、勉強した。

リスク管理とは、そうゆうことだなあ。

もちろん「俺様」のフツーが、人に迷惑をかけることも、ある。

自分の考えや行動を、スタンダードに置いては、ダメなんだ。

めちゃめちゃ悪意ある人間、

欲の深い人間、倫理観のない人間の気持ちになって、

彼ら、彼女らが、嫌がる対策をしとかなきゃ、ダメなんだ。

・・・

あー、ヤダヤダ・・・

そこまでして、会社を大きくする必要って、あるのか??

そうゆう考え方の自分も存在する。

でも、やんなきゃ・・・。

大多数の「フツー」及び「フツー以上」の人を、守るためだ。

で、気がつくと、

ボディソープで、頭を洗ってしまっていました。

やっぱり、一番のリスク=自分やわ!!

そうゆう結論(オチ)です。

2019年2月3日 22:02

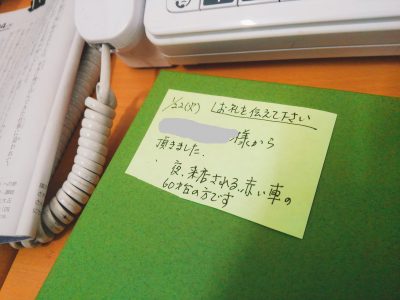

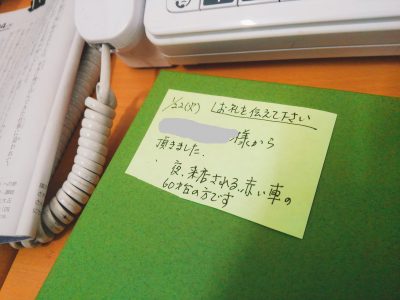

ご支援先クリーニング店の、

バックヤードに、お客様から頂いたお菓子が。

クリーニング店で「お客様からのいただき物」は、

接客満足度のバロメーター。

素晴らしい接客をしてくれている証明です。

嬉しくなります!

そして、

店長がみんなと情報を共有してくれています。

ただ・・・

普通のレベルなら、これでいいけれども、

この店、この責任者と、目指しているレベルから見れば、

80点。

あと、20点分、足りないところがある。

さて、何か、わかりますか??