2023年4月29日 21:19

「三脚」というものがあります。

主にカメラなどを支えるための、三本足の台である。

脚が1本では支えることができない。どの方向にでも倒れる。

脚が2本でも土台にならない。前後に倒れる。

脚が3本で、初めて支え、土台となることができる。

誰でもわかる物理の原則です。

実は、経営も同じ。

1店舗、2店舗のときよりも、「3店舗」体制となったときから、

全体の売上が、断然、安定するようになる。

先代から多数の店舗を受け継いだ2代目、3代目には、実感することのできない

(だから、学び、想像し、追体験しなければならない)

普遍的な「数の力の原則」である。

私は「三脚理論」と名付けている。

商品。3つのナンバーワン・トップ・アイテム。

店舗。3店舗。

人材。3巨頭。

販路。3つの確立されたルート。

当然、まず、1つの主力が大事である。

次に「3つの強力な柱」を、

とにかく近未来の目標にする。安定度を増すために。

ちなみに、

3つのままが、最も儲かる。利益率が良い。

5、6、、、と増やして行く段階で、徐々に収益性が悪くなる。収益額としては上がる。

4、5、6は、「3」の子分を増やすイメージである。

が、この子分たちの中から、

3分の1くらいの確率で、凄い売上・利益のヤツが出てきて、

また、3の物語が紡がれてゆきます。

10店舗、20店舗、50店舗、100店舗。。となる過程でも、

「3」の理論を、忘れてはならない。

一律・均等に、

多数がぶら下がっている会社=3の理論を実践していない会社は、

どうなるか?

市場が厳しくなると、持ちこたえられなくなる。

ありがたいことに(涙)GWもお仕事。アヒル君とともに向かいます。

※3匹体制にはしてません。

2023年2月26日 21:38

クライアント先の出店候補地にて。

設計プランも佳境に入り、現地にて打ち合わせ。

ロープで実際の配置イメージを正確につかむための手法

=「地縄張り」と言います。

失敗は許されないコンサルタントの仕事です。

近い将来、こうゆうのも、メガネかなんかをかけると、

映画みたいに、びよーーん!と立体映像で、出てくるようになるんでしょうね。

結構、簡単にできるんじゃない?

してもらいたいなあ。

さらに、このメガネを発展させれば、、

過去の作品を記憶させ、

この条件下で、

・最高のコスパを誇るコンサルタント中西なら、こうゆう店を作る。

・芸術家のAさんなら、こんな店。

・建築家のBさんなら、こんな店。

・イケてる経営者のCさんなら、こんな店。

・ダメ経営者のDさんは、こんな店。。

。。みたいなのが、現地を見れば、瞬時に出てくるメガネ。とか、あったら、良いですよねー。

極寒の中、あと数か月後に完成する新店の姿と売上を妄想しながら、

さらなる妄想・空想していました。

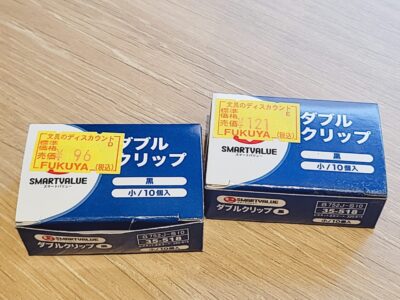

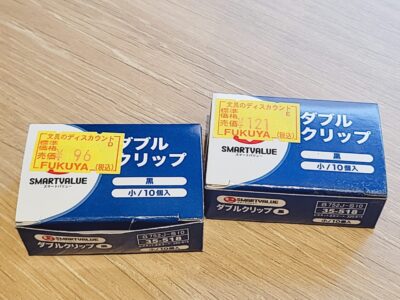

2023年1月22日 22:02

1年前の購入時、96円。

今、121円。

実に、126%の単価上昇。

この文具店の店内の客数は、どうか?

落ちているようには見えない。

売場はそのまま、接客もそのまま。

当然、商品もそのまま。

消費者は、一度は、値上げを許してくれる。

正確に言えば、知らずに、やむやく、買ってゆく。ちょっとした「違和感」を感じながら。

そして、

こうやって、ネチネチと確かめる(ケチ臭い)客がいる。

さて、次回のリピートがあるかどうか?

ケチ臭い客=私は、もう行かない。

かといって、別の文房具屋に行くわけでもない。

異業種=100円均一ショップに、行ってみる。

こうして、文具店の市場自体が落ちてゆく。

「値上げ」は、慎重かつ大胆なる作戦に基づいて決行を。

私がこの文具店のコンサルタントならば、もっと異なる方法の値上げ作戦を立てる。

2023年1月1日 8:54

20代後半のころの話。

資材商さんが集まる総会に、ゲスト講師としてお招きいただいたときのこと。

ある年配の資材商社長が、最近の業界の小売店の経営者に、

こんな「嘆き」を漏らしていた。

「最近の若いモンは“意気に感じる”ということがなくなった」と。

「ワシらが若いときは、誰かの世話になったから、

恩返ししたいから、信用に応えたいから、という気持ちで、損得二の次で、仕事していた」

「資材商が、小売店に対して、支払いを待ってあげたら、その気持ちに応えようと、必死で頑張る小売店ばかりだった」

「ところが、今は、“前回、支払いを待ってくれたから、次も待ってくれるんでしょ。それが当然”という小売店経営者が増えた」

「それどころか、こっちに支払いを残したまま、他の問屋に切り替えるという輩も増えた」

・・・・

以降、そんな「取引切り替え」を受ける列席の同業資材商への

チクチク攻撃(資材商側の商いの道徳にも問題がある・・・的な内容)に発展してゆく・笑

(さすが、老獪な経営者。同業者の集まる総会の場で、それが言いたかったのか!)

が、大事なのは前半「意気に感じる」である。

人生意気に感ず

相手の心意気=積極的に何かをしようとする気持ちに応えるべく、

自分が行動すること。

私は、いつも(勝手に)

意気に感じて、仕事している。

会社の内情を全部、包み隠さず、話してくれたことに対して。

人生の悩みを打ち明けてくれたことに対して。

コンサル料金を払うことを、決断してくれたことに対して。

コンサルの提案をそのまま受け入れ、実行してくれたことに対して。

若いころは、

自分を採用・メンバーに入れてくれたことに対して。

自分を信じて、仕事というステージをもらえることに対して。

まだ会社に利益をもたらす稼ぎができていないのに、給料をもらえていることに対して。

基本、その思いだけでやってきている。と言っても、過言ではないし、

私にそうゆう部分があることを、感じてもらえる経営者さんが、

クライアントになってくれているのだと思います

海へ、朝日を見に行くと、なんと、先客がいました。

たぶん、地元の爺さん。

夜明け前から体操をしていました。

爺さんに「おはようございます!」と、

不意に声をかけられて、恥ずかしい気持ちになる。

なぜ、先に挨拶できなかったんだろうか?

挨拶することを考えていなかった自分に「ダメだな・・」という嫌悪感。

それにしても、

神々しい姿よ・・・・

朝日が昇る前に、去っていった。

また「人生意気に感じる」仕事をいただいたこともあり、

この爺さんと会って、あの資材商の老経営者の言葉を思い出しました。

本年も、よろしくお願いいたします。

2022年12月18日 21:11

ここでシンプルな疑問が湧く。

なぜ、私が「トップ認定」するモンブランの店は、

潰れてゆくのか?

「美味しい」という

自分の感性が間違っているのか?

世間は、マズイ・・・と思っているのか??

トップ認定する「理想のモンブラン」には、条件がある。

・上部に、糸みたいな栗クリーム。

・内部に、生クリーム。

・土台は、メレンゲ。

この3要素だけで、仕上げられており、

3つの味のバランス、食感が一体となっているものである。

一般的なモンブランは、ここにスポンジを入れる。

が、そうなると、普通のモンブランから抜け出せない。

私は、ケーキにおける「スポンジ部分」に対する信頼度が、異常に低い。

未だ、美味しい「スポンジ」、絶妙の「スポンジ」に出会ったことがない。

逆に、もし「スポンジを食べるケーキ」などというアバンギャルドで挑戦的な商品があれば、

間違いなく、飛びついて買ってみる!笑

特に、モンブランにおけるスポンジは、

モンブランを、がっかりさせる原因になりがちなのである。

ところで、

市場から撤退した「トップ・モンブラン」2社には、

上記3要素のみで作られていること以外にも、共通点があった。

1)秋・冬しか、やらない。

2)お客様が取りに来る時間にあわせて、作る。=予約必須

3)だから、店舗に行っても、ない。=存在を知らない人は、知らないまま。

本当に美味しいものを作ろうとすると、きっと、こうなる。

もうひとつ、素人ながら想像するに、

栗クリームと、生クリームだけ。つまりスポンジの力を借りずに、

ケーキを構造体として、維持することが難しいのだと思います。

時間が経つと、重みでペタンとなってしまう。

だから、作り置きできない。

市場に広がらない。

・・・・・・

ああ、俺にコンサル依頼すれば、

このモンブランで、勝つ方法、儲かる方法、

アドバイス&実践フォローしてあげたのになあー。

・・・・・・

コンサル料金は、「モンブラン回数券」でいいよー。

どんな業界にも、

お客様が望んでいる、絶対に喜ばれる。

でも、

手を出すと、倒産する。という「魔性の商品」があります。

気をつけて!

ご支援先とカフェでの打ち合わせ中、

ショーケースに、

「メレンゲ・モンブラン」と「モンブラン・ショート」を発見!

これは、両方食べたいぞー!となり、シェアすることに。

前後で分けず、

左右で分ける。

見た目よりも、本質重視・真実を知りたい専門家は、

どうしても、この分け方となる。

3枚おろしやん・・・・。