2023年7月2日 21:25

将棋には「悪手」「良手」のほかにも、

様々な「手」がある。

<妙手>みょうしゅ

「巧妙な手」の略。

「こんな妙手は、なかなかお目にかかれない」などと使われます。

・野球で言えば、意表を突いたセーフティバント。ディレード・スチール。

・サッカーなら、ヒールキックや、股抜きパス。

・相撲なら、ネコだましや、とったり。等々、テクニカルな一手。

妙手の中で、

特にレベルの高いものを「絶妙手」と呼び、

奇妙な手のことを、「奇手」(きしゅ)

珍しい手のことは、「珍手」(ちんしゅ)と呼ぶ。

<疑問手>ぎもんしゅ

明らかな「悪手」には見えないけれども、

なぜ?それをする??という手。

結果的に、形勢を悪くする手のこと。

直接的な悪手ではない場合に使われることが多いようです。

<緩手>かんしゅ

ほかに指すべき手があるのに、

ポイントをはずした「ゆるい手」のことです。

悪手とまでは言い切れない。

対局中のリードが大きければ、致命傷にはならない。

が、勝てる試合を、混戦にしてしまう要因となる。

経営で言えば、

市場に恵まれているうちは、それなりに利益が出ている(ように見える)が

市場が厳しくなると、一気にダメになってゆく。

そうゆう会社の経営者・幹部は、

決まって「緩手」と「疑問手」のオンパレードを、実行している。

2023年6月24日 20:42

将棋の世界では、

AIとプロ棋士たちが勝負すると、

今や、AIのほうが、勝つ時代となっている。ここ10年の話である。

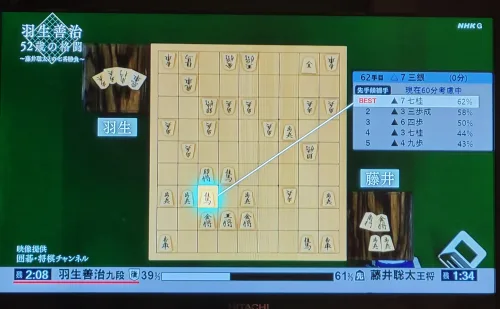

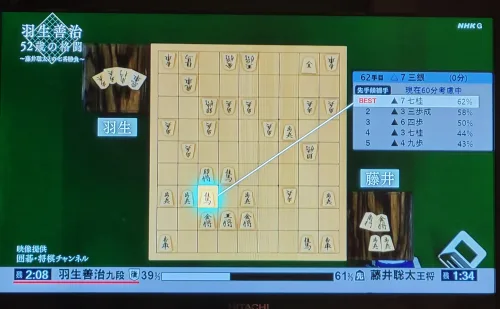

このように、将棋中継のテレビでは、

AIが導き出した次の「最善手」が表示され、一手ごと勝利の確率まで、計算されている。

視聴者は、

棋士がAIの示す「良手」を打つかどうかを示す「評価値」に注目して観戦する。

コンサルタント=売上アップの業界も、

AIによって、

出店の売上予測や、MDの適正化数値、

販促の内容、手法、タイミングが、表示されるようになるのではないか?

スタッフの研修も、AIが行うようになるのではないか?

(もう大企業は、投入しているでしょうね)

私は「早くそうゆう世界になって欲しい!」と思っています。

「俺の仕事は、代わりに誰かやってくれ。誰でも、AIでも、できるだろ?」

「そうなると、コンサルタントの仕事がなくなるのでは?」という意見もありますが、

私には、全然、そうゆう危機感はない。

さっさと予測AIを完成させて、

それらを土台として、コラボして、

もっと精度の高い売上アップ方法を開発するため、

自分の時間を使わせてもらえるなら、もっとすごく売上が上がるぞ!!と思っています。

未だ、若者のような「根拠のない自信」がある。

皆さんの仕事とAIについては、どうですか?

おそらく、これから、

AI等によって、人の仕事を激減させなければ、やってゆけない世の中になりますが。

ちなみに・・・

この将棋中継の「評価値」を観ながら、棋士の打つ手に

一喜一憂している視聴者は、AIに「仕事を奪われる」人となる。

(面白いのは、事実であるが)

そこに身を置かず、

当事者を評価するのみの「傍観者」を作り出すことを、助長している。

自分の頭と感性で、何でそうなるのか?

深く考える人になってもらいたい。

2023年6月4日 20:31

「超特急」キーストン、

「流星の貴公子」テンポイント、

「関東の刺客」ライスシャワー、

「異次元の逃亡者」サイレンススズカ、

そして、今回のスキルヴィング。

競馬レース中の故障(大怪我)が原因で、

「死に至る悲劇」に見舞われた名馬たちである。

YOUTUBEは、すごい。

TV中継では、スキルヴィングの悲劇の場面は、

衝撃が強すぎて、一瞬だけしか映らなかったが、

現代、YOUTUBEでは、全てのシーンを見ることができる。

スキルヴィングは、

何とかゴールを過ぎ、騎手のルメールが背中から降りた後すぐ、

もんどりうって、ドサッと倒れる。

まるで、騎手が安全に降りるまで、倒れることを我慢していたかのように。

騎手を乗せたまま、巨体が倒れたら、騎手の命さえも危ない。

ルメールは、ゼッケン番号と鞍と腹帯を外してやり、

首すじ、顔をなでてやる。(ルメール、やっぱり、いい奴だーー。騎手の根本をみる)

昔、キーストンは、

直線で、骨折して、転倒。山本正司騎手は、落馬してしまいました。

脳震盪を起こして、動けない山本騎手のもとに、

まだ動く3本の脚で戻ってきて、鼻を押し当てて、気遣うようにそばにいた。

サイレンススズカに騎乗していた武豊も、

「痛みを我慢して、落馬しないように、動いていたことがわかる」と語っている。

人と馬の絆を語る、心あたたまるエピソードである。

個人的には、とても好むところである。

が、

馬に人を気遣う「心」があるのか?

それとも、

科学的視点から、馬の「本能」がそうさせるのか?

=どの馬でも、誰が乗っていても、同じ動きをするのではないか?

馬の本能行動に、人が後から勝手に意味づけや「ストーリー」をつけたのではないか?

などとも、考える。

・・・・

性格、悪いですよねー・笑

が、そうでないと、つまりは「真実は何か」に興味がないと、

本当に売上を上げるコンサルタントはやってられない。

これ系の事象を、涙の感動美談。としてとらえ、伝えるコンサルタントは、

単なる「講演屋」、もしくは、ロクなのがいない。

私が、小学校4~5年生くらいのとき、

母親に怒られ、「理不尽だ!」と感じ、

2階の部屋で、ひとり泣いていたことがある。

そこへ、飼い猫・トム君がやってきて、

おでこと髪の毛の境目の部分を、ペロペロなめてくれた。

「オレの気持ちをわかってくれるのは、トムだけや」

ピュアだった中西少年は、そう結論づけていた。

が、今、中西親父は、考える。

涙と汗のまじった成分が、そのあたりに蓄積されていて、

猫のトムには、それが美味しかった可能性が高いのではないか。。

本当に彼は、泣いている人を心配したのか?

「そうか、トムがそんなことしてくれたんかー、良かったやん」

と、私が泣く原因となった母親こそ、

本当に、心から、心配してくれていたはずである。

2023年5月28日 21:53

また、発見した。隠れ家・料理店。

「好きこそ、ものの上手なれ」

個人店好き、が、良い個人店探しの「特技」のようになっています。

これだけ、食べて、1000円(税込)!

餃子定食に、野菜炒め単品を追加の欲張り注文。

抜群の味わい。

ご年配のご夫婦で、経営されています。

白髪まじりの頑固そうなお父さんが、厨房で鍋をふり、

エプロン姿のチャキチャキお母さんが、注文をとり、配膳する。

お父さんは、旨いものを作っているだけあり、頑固な雰囲気。

でも、配膳担当のお母さんがいっぱいになる

=上がった料理を持っていけないほど、忙しくなる。と、厨房から出て行って、自ら配膳する。

↑↑

これは、良い店、本当に旨いものを作り続ける人。のポイントである。※中西基準。

忙しくなったホールを手伝っている厨房スタッフを見ると、キュン!としてしまう。

⇔ダメな店は、

ホールが忙しくても、厨房で料理を終えると、裏で煙草をふかしている。

同じように、

ご支援先にご訪問したとき、

今日、事務員さんが、忙しいから・・・と、

不器用そうな男性社員さんが、ヨタヨタとお茶を出してくれる姿に、キュン!としている。

規模が大きくなっても、

業種が違っても、同じ。

どっちがどう、とか、そこにはない。

「私は、私の持ち場しか、やりません。」ではなく、

仲間が一生懸命やっているなら、手伝う。ただ、それだけのこと。

スポーツ新聞も、配備されている(完璧!)

最近、好調・阪神の勝ち試合を、ムフフ・・と振り返り、

ダービーの予想をしながら、料理を待つ。

ちなみに、、

こうゆう小さなお店では、スポーツ新聞を読むのは、料理が出てくるまで。の時間制。

店も小さい、部数も限られているので、読み終える、終えない、に関わらず、

自分の料理が出てきたら、

サッサと元の場所へ戻し、他のオヤジ共とスポーツ新聞を分かち合うべし!

※中西基準

2023年5月14日 20:01

信玄先生の名言、第二弾。

このセリフは、

有名な「孫子」からの引用と思われます。

(※↑前回と同じく、リーダー必読の書籍です)

家康は、後方から追撃した、と思ったら、

信玄に、見破られていて、待ち伏せされていた。

で、このシーン。

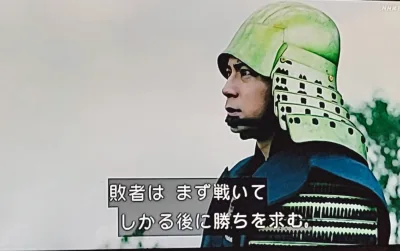

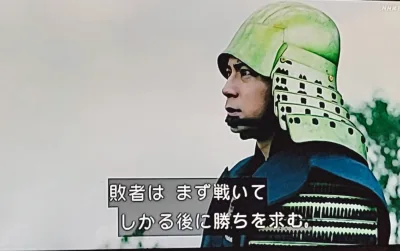

勝者は、まず勝ちて、しかる後に戦いを求め

敗者は、まず戦いて、しかる後に勝ちを求む

わっぱよ・・・・

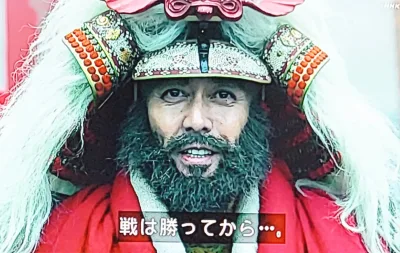

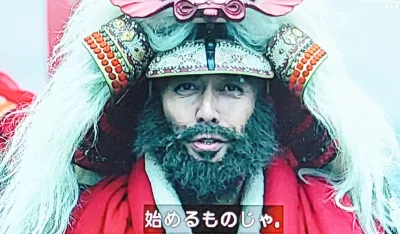

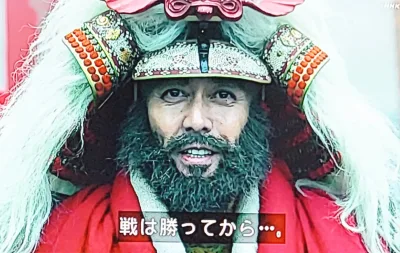

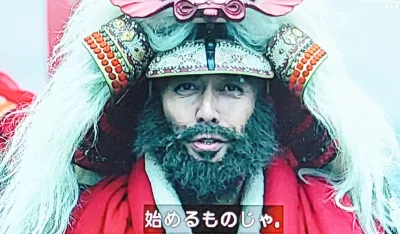

戦は勝ってから

始めるものじゃ。「かかれー!」

お~~、こわーーい。でも、めっちゃ、かっこいいーー!

これも、そのまま経営に通じます。

店舗の出店、デザイン、改装、販促ツールづくり、仕掛け時期、売場づくり、

人材採用、人材育成、

商品開発、商品リニューアル、新サービス導入、サービス改変、新規事業・・・・

やってみてから、何とかしよう。これじゃ、どうにもならない。

すべて、勝てるようにしておいてから、はじめる。

そうゆう会社、店舗の事例を、しっかり見て、勉強する。

我がクライアント先も、私も・・・・

信玄大先生&孫子のように、戦いたいものです。