2025年12月28日 19:52

一昨年、音楽界の巨匠。

フォークの谷村新司。クラシックの坂本龍一。

お亡くなりになり、私の「レクイエム・シリーズ」に書き留めておきました。

今年は、スポーツ界の各分野の巨星が3名、お亡くなりになりました。

・ゴルフのジャンボ尾崎

・野球の長嶋茂雄

・サッカーの釜本邦茂

成績や記録はもちろん、記憶に残る天才肌の人物でした。

このレクイエムコーナーは、

故人に対しての賞賛だけを行うものではない。

教訓、学びを得て、前に進むものである。

私は「軍団」を名乗る人、形成する人、それに属する人、群がる人、

チヤホヤする人に、どうも違和感がある。

ジャンボ軍団、たけし軍団、和田アキ子飲み会、

島田紳助ヘキサゴン・ファミリー、

小沢ガールズに、小泉チルドレン、安部派・・・

なぜ、私が、違和感を感じるのか。改めて考えをまとめておきたい。

(嫌い、というほどのことではない。が、自分は作りたくも、入りたくもない。

もし自分の子供が、そうゆうものを、作ろうとか、入ろうとかしたら、絶対やめとけ、距離を置け。とアドバイスする、そうゆう存在である)

「軍団」トップに立つ人は、前に名前がついた時点で、

それ以上の成長をしようとしない傾向にある点。

徒党を組んで、お山の大将となった人物が、さらなる高みを目指し、

他者に乞い、教えを受け、成長する。という可能性は、限りなく少ない。

結果として、所属メンバーの自立が頭打ちとなる。という点にあります。

ジャンボ尾崎は、全盛時、日本で負けなし。

でも、世界に出ると、まったく話になりませんでした。

田舎者的「軍団」志向でなければ、もっと外に目が向かい切磋琢磨すれば・・・

世界でも勝てていたのではないか?と、感じるのです。

軍団内では、社会と隔離された中で評価がなされる。

本人の自主的な思考回路が停止しやすい。

個人の好き嫌いによる評価が起こる。長期的に依存関係で自立しない。

集団意識による問題も起こりやすい

(実際、こうして並べると、起こしていることが多い)

トップに気に入られるかどうか、忠誠心が基準の多くを占める。

常識や反対意見は、裏切りとみなされる。

独自ルール、責任所在が不明確。という点が、その温床である。

能力主義・開放性・個人の自由と自立を重んじる感覚との衝突が「違和感」の正体である。

ジャンボ尾崎=尾崎将司は、元野球選手。

四国・徳島の辺境の地から、海南高校で勝ち上がり、甲子園でも優勝を果たす。

(※公立高校の初出場・甲子園優勝=通算勝率10割は、

原辰徳の父・原貢監督が作り上げた三池工業と、

尾崎の海南高校だけである。選手としていかに逸材であったかの証明である)

高卒で西鉄ライオンズに入団し、将来を嘱望されるも、

同期に超高校級の池永正明がいて、プロの面々と対峙し、限界を感じ、

4年目でゴルフ界へ転向して、大成功を収める。

安心して「一番でいられる場所」を作りたかったのかもしれない。

「軍団」を作りたい人間は、一見、豪快に見える。

が、本質的には、精神がタフでなく、寂しがり屋な面がある。

2025年12月27日 19:10

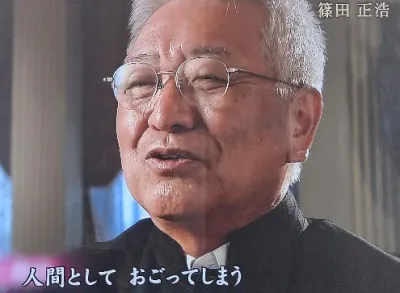

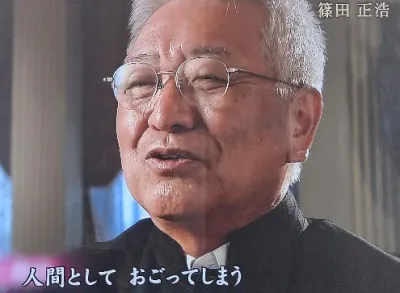

今年、同じく鬼籍に入った映画監督・篠田正浩さん。

吉田義男さんと、同じようなことを言っておられました。

↓↓

勝者はいつもにこやかで自慢話ができる。

敗者はいつも苦い水を飲まされる。

この苦い水を飲んでいる人のほうが、歴史の本質、真実をじかに体験している。

勝者は、有頂天になって見逃してしまっている。

人間としておごってしまう。そのときには自分も見失ってしまう。

負けて絶望することは、たやすい。

イマジンして希望を持つことは、それより困難だけれども、

人間はそれに向かって生きてゆく。後退は許されない。

歴史に逆回することはできない。

前に向かって新しい歴史を刻むしかない。

↑↑

正直、

私とクライアントは、勝つ=勝者であることが、ほとんどである。

敗者になることが、ない。

だからこそ、このことを、ちゃんと肝に銘じておきたい。

本質、真実を見つめ、有頂天にならず、おごらずに。

希望を見出し、後退せず、新しい歴史を刻む。

・チャレンジ=目標を大きく持ち、「そこに達しなかったこと」を

「負け」と感じとるようにしたい。

・小さな失敗、ミス、後悔を「負け」と感じ取りたい。

・法人を構成している人の「負け」を、しっかり感じとりたい。

そのように「負け」を感じて、

いつも油断なく、謙虚な姿勢で臨むようにしたい。

2025年12月21日 19:08

吉田義男さんも、現役時代を知らない阪神の名選手。

「牛若丸」と呼ばれた華麗な守備で、阪神のショートとして。

監督としても1985年「バース・掛布・岡田」の阪神を優勝に導いた。

が、その後、阪神タイガース「暗黒時代」への扉を開けてしまう。

1985年優勝の翌年3位、翌々年1987年には最下位に。

そこから15年間、

ずーっとBクラス(6球団のうち4位以下)、1度だけ2位がある。

その間にも、監督として再登板するも、2年間で5位と6位。

吉田さんは、天国と地獄を味わった。

生前のインタビューより

↓↓

私の野球人生を振り返りますと、1985年に優勝できたことは、

ものすごく大きな思い出です。

同時に、翌々年に最下位になっているんですよ、勝率3割3分1厘という。

この屈辱は、やっぱり誰にも言えないもの、すごく厳しいと言いますか。

でもね、僕は自分で「天国と地獄」と、言ってるんです。

やっぱり、両方味わうことによって、監督業のやりがいというか、

生き甲斐じゃないですかね。

勝つということは、喜んでいただけたということで、

それこそ気持ちの良いものですよ。

しかし負けるということは、勝負の世界ですから当然ですが、

批判され、自分は苦しい。

それは仕方ないですけど、途中で投げたら、僕は負けだと思う。

勝負に負けることが、

人生に負けたことには、つながらないと思う。

↑↑

ジェントルマンで、誰にも優しく、寛容であった吉田さん、

阪神ファンに愛された人物でした。

2025年12月20日 19:46

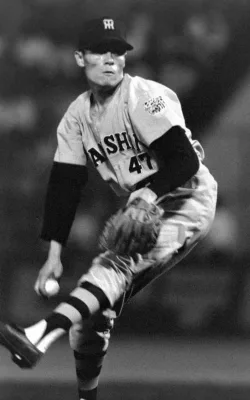

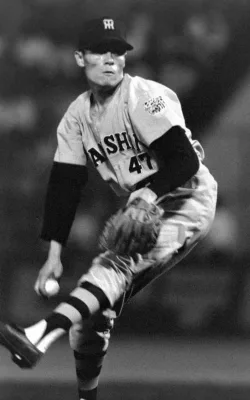

小山正明さんの全盛期、

阪神タイガースには、「村山実」というエースもいました。2枚看板でした。

サドベック投法と言われるダイナミックなフォームで、

闘志を剥き出しに、剛球を投げ込んでくる名投手。

途中でパ・リーグに移籍した小山さんよりも、村山さんのほうが有名。知名度は上です。

脱力系のフォームから「針の穴を通す」コントロールで

20勝以上をあげる小山さんとは、対極の存在。まさに「両雄」でした。

村山実、通算222勝147敗(プロ14年)

小山正明、通算320勝232敗(プロ21年)

剛球・闘志の村山200勝、

制球・精密の小山300勝。

どれだけ球が速くても、

プロの打者は、一球の「失投」を見逃さず、打ってきます。

100勝分の差は、きっとそこにもあります。

レベルの高い競争になると、剛球、速球。よりも、

「試合に勝ち続ける」ためには、コントロールの良さ。が、大事なのです。

(もちろん一定以上のスピードや技術は必要。という前提で)

コンサルタントにおける「コントロールの良さ」とは何か?

経営者における「コントロールの良さ」とは?

それは、失投=「致命的なミスを犯さないこと」です。

一発、二発、どーんと当て、業績を上げて(短命に終わる)のではなく

人を荒く、ぶん回して使う(使い捨て)でもなく、

長期的に、連続して。丁寧に、安定的に、

お客様の支持=売上を積み重ねること。

派手な剛球、快速球は、拍手を集め、注目も浴びる。

(かく言う私も以前は「剛球・速球派」の投手が好きで、憧れもしていました)

しかし、勝ち星を積み上げるのは、

いつも「当たり前」を外さない投球である。ということに気づきます。

仕事も経営も同じ。

評価されにくいが、最も価値があるのは、

「致命的なミスを一度も犯さずに、攻めること」

小山さんの「300勝の仕事」に学んだことです。

2025年12月14日 17:45

『こうゆう投手は、コンコンとゆうて聞かせても、

まったく、あかんのですわ。もう、ほんまにねー。。』

「精密機械」「針の穴を通す」と呼ばれたコントロールで、

歴代3位・通算320勝をあげた、元阪神タイガースの小山正明さん(享年90歳)。

プロ入りが1953年。引退が1973年(当時、私は0歳)ですから

もちろん、現役時代を知りません。

「野球解説者」として知りました。

家と仕事場の近く、高砂高校の出身と父親から聞かされもしました。

小山さん自身が、

努力を重ね「コントロールの良さ」で一流になった選手だったので、

現役選手で、ストライクが入らない投手、四球で試合を潰す投手が出てくると、

とにかく、厳しかった!!(かつ、面白かった)

たびたび、上記のコメントをしていました。

(ヤクルトの高井雄平投手とかに対して・・・笑)

力任せで投げる投手が、キライ。

制球の良い投手が、スキ。

「自分に似たタイプ」の選手のことを高く評価し、

対極のタイプへの評価は、厳しくなる。

実は、これ。。解説者=評価者、全般に言えることです。

桑田は、身体の小さな選手、打撃・守備も上手な投手が大好きです。

(大きくて筋肉もりもり、力任せ、投げるのみ。には、特に厳しい)

矢野は、気持ちが前面に出て、積極的なプレイをする選手が大好きです。

(淡々として悔しさを見せない、消極的に見える。には、特に厳しい)

宮本慎也は、全体の中で自分の役割に徹し、基礎を大事にする選手が大好きです。

(天賦の才だけ、考えない、流れを切る。基本を疎か。には、特に厳しい)

一定の成功を収めた評価者には、こんな傾向が出てきます。

「類似性バイアス」という「人の性」です。

自分と似たタイプの価値観・経験・行動様式を持つ人を高く評価し、

異なるタイプを低く評価してしまう傾向です。

※先日のブログに当てはめるならば・・・・私の場合、

巡ってきた機会を「つかめるヤツ」「その準備を怠らないヤツ」を評価し

「つかめないヤツ」「その準備が甘いヤツ」に、特に厳しくなる傾向にある。

評価者、リーダーの多くは、

人を評価しているつもりで、実は自分の成功体験を重点基準に採点している。

・自分が誰かを評価するとき

・自分が誰かに評価されるとき

・誰かが誰かを評価しているとき

このことを頭に入れておいて、上手に、精密に「コントロール」しましょう。